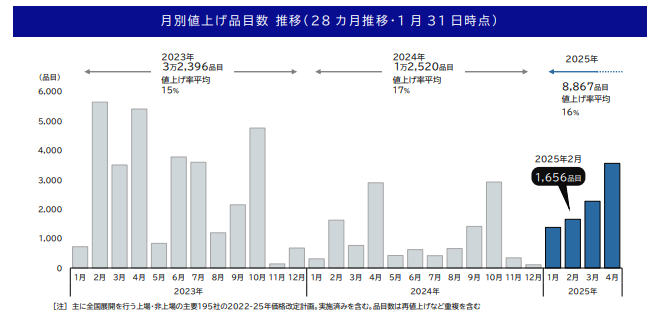

2025年も続く食品値上げ!2月は1,656品目が高くなる…

2025年2月、食品価格の値上げが加速しています。帝国データバンクの調査によると、今月だけで1,656品目が値上げされ、2か月連続で1,000品目を超えました。冷凍食品や調味料、菓子類など、日常的に使う食品が次々と値上げされています。

なぜ食品の値上げが続いているのでしょうか?例えば、スーパーに行くと、お馴染みのパンやお菓子の価格が昨年より大幅に上がっていることに気づいた人も多いでしょう。さらに、他国ではどのような対策が取られているのでしょうか?この記事では、食品価格の上昇理由や海外の対応策について詳しく解説します。

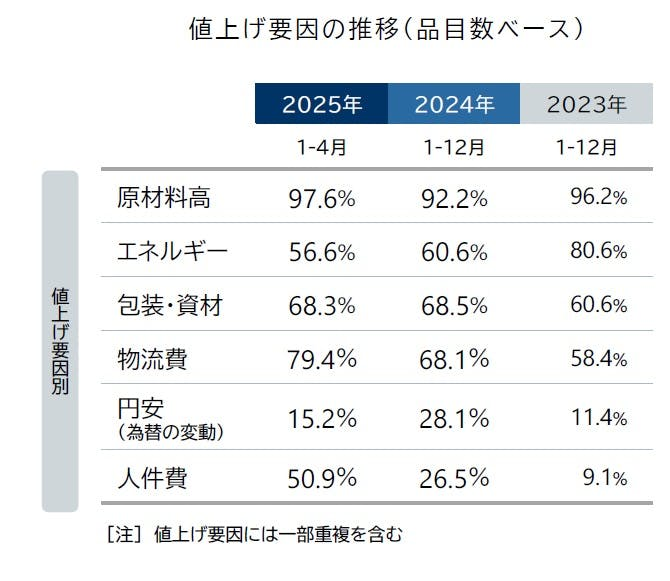

食品価格が上昇する主な要因

1. 円安による輸入コストの増加

日本は多くの食品や原材料を海外から輸入しています。記録的な円安により、輸入品の価格が大幅に上昇しました。

例えば、海外産の牛肉は2024年と比較して約20%、果物は15%ほど値上がりしています。また、小麦の輸入価格は2023年から30%以上上昇し、パンや麺類などの価格にも影響を及ぼしています。

2. 人件費や物流費の上昇

最低賃金の引き上げや燃料価格の高騰により、人件費や物流費が増加しています。これらのコスト増加は、食品の製造や流通に影響を与え、最終的に消費者が負担する形になっています。

3. 原材料価格の高騰

ウクライナ侵攻などの地政学的リスクに加え、中東地域の紛争や貿易摩擦なども影響を及ぼし、小麦や油脂類など主要な原材料の価格が世界的に高騰しています。

さらに、気候変動による異常気象が農作物の生産量を減少させ、供給が不安定になることで価格が上昇しています。

4. 企業努力の限界

これまで企業はコスト増加分を吸収しようと努力してきました。しかし、円安や原材料費の高騰が長期化する中で、その限界に達し、値上げを避けられなくなっています。

円高になれば価格は下がる?

円高になれば輸入品の価格は下がるため、一部の商品では値下げされる可能性があります。しかし、すぐに価格が下がるわけではありません。その理由は以下のとおりです。

- コスト転嫁まで時間がかかる:為替相場が変動しても、既存契約や在庫分にはすぐに反映されません。

- 国内要因も影響:人件費や物流費など、国内のコスト上昇は円高になっても変わらないため、価格が大きく下がるとは限りません。

世界的な食品価格の動向

世界的にも食品価格は上昇しています。具体的には、以下のような影響があります。

- アメリカ:農業用燃料や肥料価格の高騰により、食料品全般で価格が上昇。

- ヨーロッパ:エネルギー危機や物流問題が影響し、小麦製品や乳製品の価格が高騰。

- 発展途上国:輸入依存度が高いため、為替変動や国際市場の影響を受けやすい。

これらの国々でも、日本と同様に消費者の負担が増加しています。

他国の対策とその影響

世界各国では、食品価格上昇に対応するため、さまざまな対策を講じています。それぞれの対策にはメリットもありますが、課題も伴います。

- 補助金制度(フランス):低所得層向けに食料購入補助金を提供。しかし、財政負担の増加が懸念されている。

- 地産地消の推進(イタリア・スペイン):地元産品を優先的に消費し、輸送コストを削減。ただし、国内生産量が需要を満たせない場合がある。

- 税制優遇措置(イギリス):一部食品に軽減税率(VATゼロ税率)を適用し、消費者の負担を軽減。

- 農業支援(オーストラリア):農家への補助金や技術支援を通じて、国内生産を強化。

まとめ

- 2025年2月には1,656品目もの食品が値上げされた

- 円安、人件費・物流費の上昇、原材料価格の高騰が主な要因

- 世界的にも食品価格は上昇しており、多くの国で対策が取られている

食品価格の変動には、為替相場や国際情勢など、多くの要因が関係しています。この機会に「円安」「物流」「地産地消」といったテーマについて調べてみませんか?

例えば、家族でスーパーに行った際に、どの食品が値上がりしているかを確認してみましょう。また、国産食品と輸入食品の価格差を比較し、どの要因が影響を与えているのか考えてみるのも良いでしょう。日々の買い物を通じて、経済の仕組みを学ぶきっかけにしてみてください。

身近な問題から経済全体を考えることで、新しい視点を得られるかもしれません!

【無料オンラインイベント】8/25(日)「第3回 クイズで学ぶ!お金と社会のつながり」

<詳細・お申込みはこちら>