日経平均株価は5万円突破!でも生活に実感がない株高不況?

アングル:日経5万円で海外マネー流入加速の思惑、グローバルで注目資産に | ロイター

日経平均が初めて5万円の大台に乗せた。急ピッチな上昇に高値警戒感がつきまとう一方、海外勢からの資金流入が加速するとの思惑もある。5万円という水準自体に特別な意味合いは乏しい一方、上昇力の強さがグローバル投資家に意識され、株価パフォーマンスの面から日本株は無視できない存在になってきたとの見方が出ている。

日経平均株価が2025年10月、史上初の5万円台に到達しました。ニュースでも大きく取り上げられ、日本株への関心が高まっています。

しかし一方で、「株価は上がっているのに生活は苦しい」と感じる人が多く、「株高不況」という言葉も聞かれます。なぜ株価と私たちの生活の実感がずれるのでしょうか。

投資を始めている人も、そうでない人も、自分の生活や将来とどうつながるのか考えてみてください。

なぜ株価が上がる?

日経平均株価は2025年に入り、年初からおよそ25%上昇しました。これは米国の代表指標S&P500の上昇率を上回っています。背景のひとつは海外投資家の買いです。+円安により日本企業の利益が伸びやすい状況が続き、世界の投資家にとって「日本株は魅力的な投資先」という見方が広がりました。半導体やハイテク企業が株価を押し上げる動きも報じられています。

また、昨日2025年10月27日は上場銘柄の約9割が値上がりし、市場全体が上向く「全面高」となりました。一部の企業だけに依存しているわけではないことがわかります。

みんかぶより

株高不況:株価は上がるのに生活は苦しい?

「株高不況」とは、株価が上がっているのに賃金の伸びが物価に追いつかない状態を指します。

・食品や日用品の価格が高いまま(インフレ=物価が上がり続けること)

・給料がそのスピードで増えていない

・企業の利益は高水準でも家計に還元されにくい

こうした状況が、多くのニュースや調査で示されています。家計の厳しさを訴える声が強まっていることも報じられています。

企業→株主への利益配分が進む一方、家計の実感として景気がよくなったとは言いにくい状況です。

インフレ時代の資産防衛:投資が注目される理由

物価が上がると、現金の価値は相対的に減っていきます。例えば、今100円で買えたものが将来120円になれば、同じ100円では買えません。

そのため、投資によって資産価値を維持しようとする動きが強まっています。金融機関や専門家の解説でも、分散投資や長期投資の重要性が繰り返し伝えられています。

・株は企業の利益上昇とともに価値が伸びる可能性

・長く持つほど値動きのリスクを抑えやすい

・NISAの拡充で投資が身近になった

ただし、投資には元本変動リスクもあるため、仕組みを理解して行うことが重要です。

「日経平均」の仕組み:値がさ株が指数を左右する

日経平均株価は、株価の単価が高い銘柄ほど指数に与える影響が大きいという仕組みで作られています。これを「株価平均型」と言います。

・ファーストリテイリング(ユニクロ)は構成比約11%

・ソフトバンクグループは約5%

上位銘柄が上がると、指数全体が大きく動く特徴があります。極端に言えば、そのためファーストリテイリングやソフトバンクグループの株価が大きく上がれば、多くの会社の株価が下がっていても、日経平均株価は上がる、ということも起きるのです。

そのため、「日経平均は実態を反映しきれていないのでは」と市場で議論されることもあります。

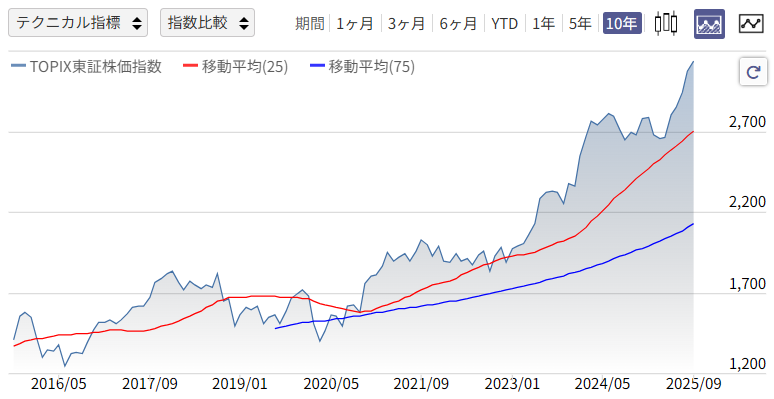

市場全体の状況を見るには、時価総額加重型のTOPIXなど複数指標を確認するのが望ましいとされています。

みんかぶより

まとめ

- 日経平均5万円突破は海外投資マネー流入や政策期待が要因

- 株高不況=株価が高いのに賃金や生活は厳しい

- インフレ対策には投資が有効と金融機関や専門家が事実ベースで推奨

- 企業利益・株価は物価上昇に連動するが、家計への還元は遅い

- 長期・分散投資の重要性も指摘されている

これほど大きな「株高」と「不況感」が共存する今、ニュースや数字を見た時に「自分たちの生活にどう影響するか?」を考えてみてください。インフレや投資、日経平均の仕組みなど、“教科書では習わない現実”を家族で話題にし、「なぜ企業と家計に差ができるのか」「自分が将来どう資産を守るか」を考えるきっかけになるはずです。

株式や経済のニュースに触れたとき、「この動きが自分や社会の何に関係しているのか?」を問い続けることで、“調べる力”と“考える想像力”が身につきます。家族や仲間で話し合い、幅広い視点を持って現実の経済を見ていきましょう。