高年収企業ランキング2025|中小企業99.7%の日本で「高い給料」はどう生まれる?

年収が高い会社ランキング2025【全1000社・完全版】年収1000万円超は133社! | ニッポンなんでもランキング! | ダイヤモンド・オンライン

今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い会社ランキング2025」を作成した。対象は単体の従業員数が100人以上の上場企業。対象期間は、2024年4月期~25年3月期だ。全1000社のランキングを一挙公開する。

ダイヤモンド・オンラインが発表した「年収が高い会社ランキング2025」で、M&Aキャピタルパートナーズが平均年収2,277.6万円で5年連続の1位に輝きました。続く2位のキーエンス、3位のヒューリックなども2,000万円近い高水準です。

しかし、このような高収入を得ている人は、日本にどれくらいいるのでしょうか。国税庁の調査によれば、年収2,000万円を超える給与所得者は全体のわずか0.6%、約160人に1人というごく少数です。さらに、日本の企業の99.7%は中小企業。このランキングは、日本全体の姿を映しているわけではありません。

では、この大きな差はどこから生まれるのでしょうか。そして、私たちの給料は何を源泉とし、なぜ上がりにくいのでしょう。この疑問を解き明かすことは、自分の未来の働き方を考える上で非常に重要です。

「例外的な高収入」を生むビジネスモデル

ランキング上位に名を連ねる企業には、高い利益を生み出す共通の仕組みがあります。

1位のM&Aキャピタルパートナーズは、企業の合併・買収(M&A)を仲介するコンサルティング会社です。このビジネスは、商品を仕入れる工場や店舗が必要なく、社員の専門知識や交渉力がそのまま会社の利益に直結します。つまり、「人が資本」のビジネスであり、生み出した利益の多くを人件費として社員に還元できるため、高年収が実現します。

2位のキーエンスは、工場の自動化に使うセンサーなどを作るメーカーです。しかし、自社で工場を持たない「ファブレス」という経営スタイルをとり、製品の企画開発と販売に特化しています。これにより、製造コストを抑え、営業利益率(売上に対する利益の割合)が50%を超えるという驚異的な収益性を誇ります。

このように、上位企業は「少ない元手で大きな利益を生み出す高付加価値な事業」や「成果が直接報酬に結びつく成果主義」といった特徴を持っています。これは、多くの人が働く一般的な企業とは異なる、特殊なビジネスモデルと言えるでしょう。

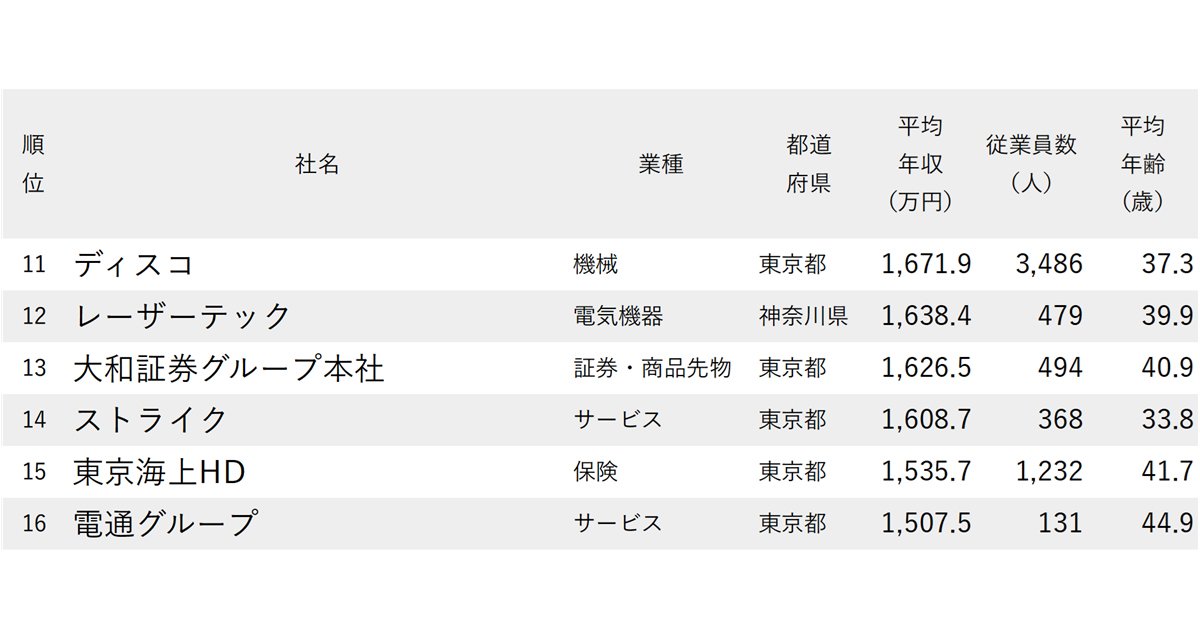

| 順位 | 社名 | 業種 | 都道府県 | 平均年収(万円) | 従業員数(人) | 平均年齢(歳) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス | 東京都 | 2,277.6 | 244 | 32.2 |

| 2 | キーエンス | 電気機器 | 大阪府 | 2,039.1 | 3,205 | 38.9 |

| 3 | ヒューリック | 不動産 | 東京都 | 2,035.7 | 233 | 38.9 |

| 4 | 三菱商事 | 卸売業 | 東京都 | 2,033.4 | 5,361 | 42.4 |

| 5 | 三井物産 | 卸売業 | 東京都 | 1,996.4 | 5,388 | 42.2 |

| 6 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 大阪府 | 1,804.6 | 4,114 | 42.2 |

| 7 | 三井不動産 | 不動産 | 東京都 | 1,756.2 | 1,249 | 41.9 |

| 8 | 住友商事 | 卸売業 | 東京都 | 1,744.4 | 4,963 | 41.5 |

| 9 | 丸紅 | 卸売業 | 東京都 | 1,708.8 | 4,304 | 42.5 |

| 10 | 陽テクキャピタル | 不動産 | 東京都 | 1,677.7 | 256 | 37.9 |

| 11 | ディスコ | 機械 | 東京都 | 1,671.9 | 3,486 | 37.3 |

| 12 | レーザーテック | 電気機器 | 神奈川県 | 1,638.4 | 479 | 39.9 |

| 13 | 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物 | 東京都 | 1,626.5 | 4,933 | 40.0 |

| 14 | ストライク | サービス | 東京都 | 1,608.7 | 428 | 33.8 |

| 15 | 東京海上HD | 保険 | 東京都 | 1,535.7 | 1,232 | 41.9 |

| 16 | 電通グループ | サービス | 東京都 | 1,507.5 | 131 | 44.9 |

| 17 | 日揮ホールディングス | サービス | 東京都 | 1,482.0 | 3,482 | 39.7 |

| 18 | 商船三井 | 海運 | 東京都 | 1,480.8 | 1,329 | 38.2 |

| 19 | 日本郵船 | 海運 | 東京都 | 1,435.4 | 1,336 | 38.1 |

| 20 | ジャストシステム | 情報・通信 | 東京都 | 1,432.1 | 289 | 39.0 |

年収が高い会社ランキング2025 より

給料はどこから来る?

そもそも、給料の源泉、つまり元手は何でしょうか。それは、会社が生み出した「利益(付加価値)」です。

企業は、商品やサービスを売って「売上」を得ます。その売上から、商品の材料費やオフィスの家賃といった「コスト」を差し引いたものが「利益」となります。給料は、この利益の中から支払われます。

売上 − コスト = 利益 → 利益の一部が人件費(給料)

つまり、会社の利益が増えなければ、給料を上げるための原資そのものが生まれません。ランキング上位の企業は、ビジネスモデルの工夫によってこの「利益」を極限まで大きくしているのです。

逆に言えば、利益が少ない企業では、社員がどんなに頑張っても給料を大幅に上げることは難しくなります。

なぜ日本の給料は上がりにくいのか?

多くの日本企業で給料が長年上がりにくい背景には、いくつかの構造的な問題が指摘されています。

第一に、生産性の伸び悩みです。

生産性とは、一人の従業員がどれだけの利益を生み出せるかを示す指標です。これが低いと、会社の利益が増えず、給料の原資も増えません。

第二に、利益が給料に回りにくい「労働分配率」の問題です。

労働分配率とは、会社が生んだ付加価値のうち、どれだけを人件費に回したかを示す割合です。日本では、企業が将来の不安に備えて利益を給料に回さず、内部留保(会社内の貯金)として溜め込む傾向がありました。

第三に、年功序列といった日本的な雇用慣行も一因です。

個人の成果やスキルよりも年齢や勤続年数で給料が決まるため、高い成果を上げた若手の給料が上がりにくい構造になっています。

こうした要因に加え、日本の企業の99.7%を占める中小企業は、大企業に比べて価格交渉力が弱く、コスト上昇分を商品価格に上乗せ(価格転嫁)しにくいという現実もあります。これらの問題が複雑に絡み合い、日本の給料が伸び悩む大きな原因となっているのです。

まとめ

- 年収ランキング上位の企業は、特殊な高収益ビジネスモデルを持つ

- 年収2000万円を超える人は、給与所得者全体の約0.6%とごく少数

- 日本の企業の99.7%は中小企業であり、ランキングは社会全体の一側面でしかない

- 給料の源泉は、会社が生み出す「利益(付加価値)」である

- 給料を上げるには、会社の利益が増えることが大前提

- 日本の給料が上がりにくい背景には、生産性の伸び悩みや労働分配率の低さ、年功序列などの構造的な問題

- 会社のビジネスモデルを理解することが、自分の収入やキャリアを考える上で重要

今回のランキングは、社会の「格差」をただ示すものではありません。むしろ、給料が「どのように決まるのか」という経済の根本的な仕組みを教えてくれます。

ニュースの数字だけを見て「すごいな」「うらやましい」で終わらせず、「なぜこの会社はこんなに高い給料を払えるんだろう?」「自分が働いている会社、あるいは将来働きたい会社はどうやって利益を出しているんだろう?」と考えてみましょう。

そして、自分の価値(生産性)を高めるためには、どんなスキルや知識が必要になるかを家族や友人と話し合ってみるのも良いかもしれません。経済の仕組みを知ることは、変化の激しい社会を生き抜くための、そして自分自身の未来を豊かにするための、最強の武器になるはずです。