2025年のブラックフライデー:トレンドは“まとめ買い”?

株式会社くふうカンパニーホールディングスのプレスリリース(2025年10月22日 11時34分)「ブラックフライデー」の認知度は95.5%!セールでの買い物予定者の約8割が「節約のためのまとめ買い・買い置き」に活用予定

11月下旬になると、街やネット通販サイトが一斉に黒と黄色の「BLACK FRIDAY」一色になります。2025年のくふう生活者総合研究所調査調査では認知度が95.5%に達し、今では日本の代表的なセールイベントの一つです。

歴史は浅いものの、家電中心の“お祭り”から、今では生活必需品を安く買いそろえる“生活防衛の場”へと姿を変えつつあります。

アメリカ発の大セールイベントはどう生まれたのか

ブラックフライデーの起源は、アメリカの感謝祭(11月第4木曜)の翌日です。この日、多くの人がクリスマスに向けて買い物を始め、小売店が1年で最も忙しくなるとされています。

名前の由来には2つの説があります。

1960年代のフィラデルフィアで、買い物客の増加による混雑を警察官が「ブラックフライデー」と呼んだという説。

そして、小売店の売上が赤字から黒字に転じる「黒字化」の転換点として名付けられたという説です。

このセールは経済規模も大きく、2024年にはアメリカでオンライン消費額が108億ドル(約1.6兆円)に上りました。同じテーマでは、イギリスでも2024年に90億ポンド(約1.7兆円)が動いたと報じられています。世界中へ広がった背景には、オンライン販売の普及があると指摘されています。

日本で10年足らずで定着した理由

日本では、2016年にイオンなど大手小売企業が大規模セールを始めたことが大きな転機になりました。当時11月は消費が落ち込む時期とされ、企業は売上の“てこ入れ”を求めていました。そこで海外のイベントを導入したところ、話題性と割引率の大きさが注目され、一気に広がりました。

2025年の調査では、消費者が最も楽しみにしているセールとして、従来の「初売り・福袋」を上回りブラックフライデーが1位になりました。海外発のイベントが日本の消費文化を書き換える現象として注目されています。

物価高で変わるブラックフライデーの“役割”

近年の物価上昇は、日本のブラックフライデーの性格を大きく変えています。

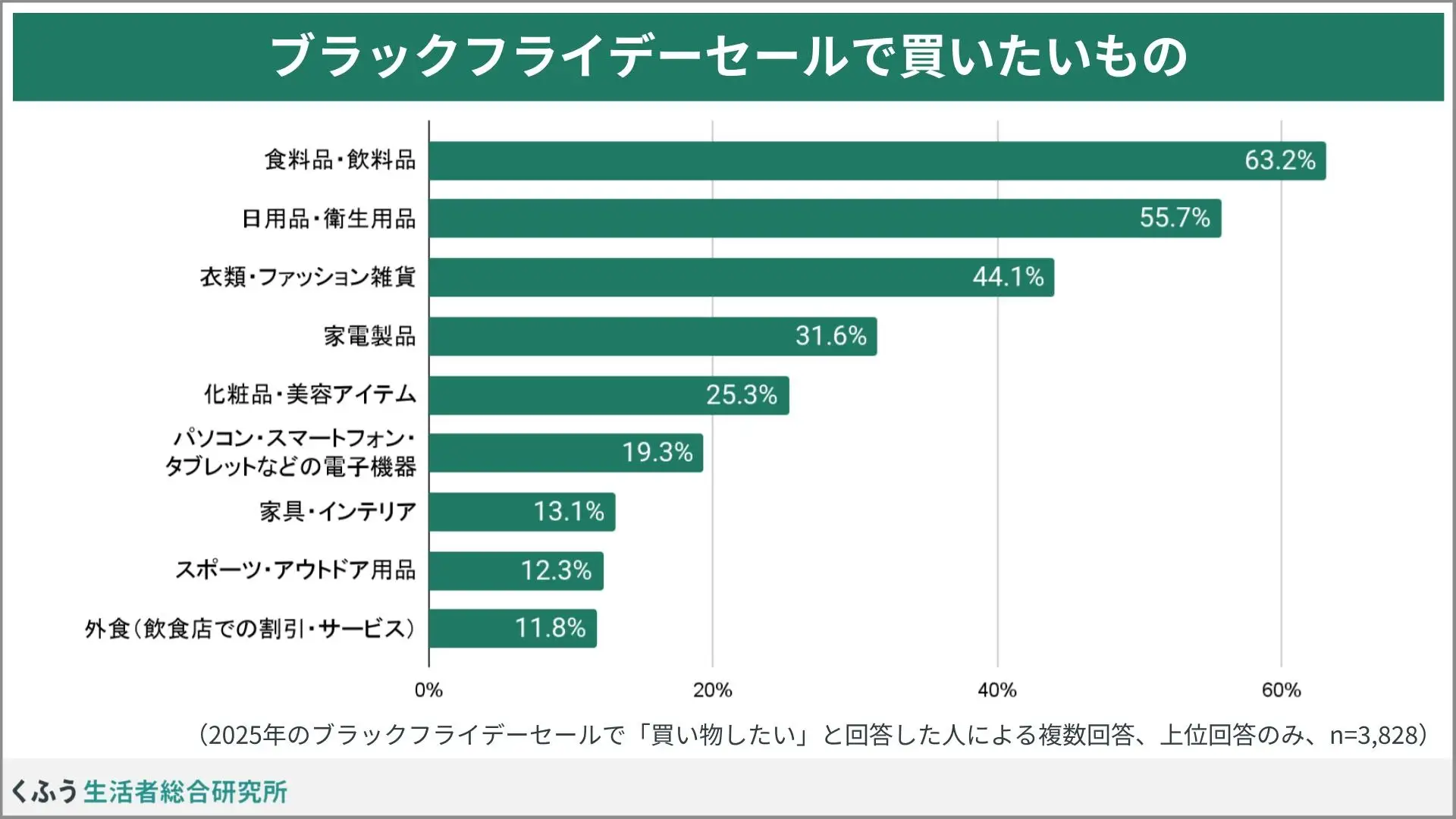

2025年のくふう生活者総合研究所調査では、約8割の人が「節約のためのまとめ買い」を目的に参加すると回答しました。購入したい商品も家電ではなく、食料品・飲料・日用品など生活必需品が中心です。買い物場所もスーパーとネット通販が二強となり、行列を作る高額商品より、日々の生活を支えるアイテムが重視されていることがわかります。

平均予算は2万2,882円というデータもあり、計画的な買い方が広がっています。「買い置き需要の増加」などもニュースで取り上げられており、消費者が物価上昇に対応する動きが続いています。

プレスリリースより

日本の企業戦略と消費者心理が作る“11月の経済”

企業にとってブラックフライデーは、在庫を整理しつつ新規顧客を獲得する重要な機会です。セールを大規模化することで集客につながり、ボーナスシーズン前に売上を高める狙いがあります。一方、消費者は物価高に備え「必要なものを賢く買う」行動にシフトしています。この両者の動きが重なり、11月の消費が活発になるという経済効果を生み出しています。

同じ動きでは、日本国内でポイント還元競争が強まり“値引き以外の方法”で消費を刺激する流れも報じられています。値引きとポイントの両面で、企業は顧客争奪戦を続けています。

まとめ

- ブラックフライデーはアメリカの感謝祭翌日のセールが起源

- 日本では2016年以降に広まり、認知度は95.5%に上昇

- 2025年は物価高を背景とした生活必需品のまとめ買いが中心

- 人気の買い場はスーパーとECサイト

- 平均予算は約2.3万円と計画買いが進む

- 企業の販売戦略と消費者の節約志向が重なり、11月の消費が活性化

ブラックフライデーのニュースを見ると、「モノの値段はどう決まるのか」「なぜ企業は値下げをしてまで売りたいのか」という経済の基本的な仕組みを考える良い機会になります。

例えば、「安いから買う」という判断と、「本当に必要だから買う」という判断は、似ているようで全く違います。目の前のセール品が、本当に自分の生活を豊かにしてくれるのか、それとも無駄遣いになってしまうのか。この選択の積み重ねが、家計だけでなく、社会全体の生産や消費のバランス(需要と供給)にも影響を与えます。

「もし自分がお店の社長だったら、どんな商品を、いくらで、どうやって売るだろう?」と考えてみるのも面白いでしょう。利益を出すこと、お客さんに喜んでもらうこと、ライバル店に勝つこと。様々な視点から考えることで、ニュースの裏側にある企業の戦略や経済のダイナミズムを、より深く理解できるはずです。この機会に、ご家庭で「賢い買い物」について話し合ってみてはいかがでしょうか。