高市政権の21兆円経済対策:家計支援と成長戦略

令和7年11月21日 総合経済対策等についての会見 | 総理の演説・記者会見など | 首相官邸ホームページ

総理の演説や記者会見などを、ノーカットの動画やテキストでご覧になれます。

2025年11月21日、日本政府は物価上昇や家計負担の増加に対応するため、総額21兆3,000億円規模の経済対策を決定しました。給付金、光熱費補助、減税、自治体支援、成長分野への投資まで幅広い内容が含まれています。こうした政策は暮らしにどのような影響をもたらし、どこに税金が使われるのかを整理することが重要です。

読んだあとに「自分の生活や地域社会とどう関わるのか」を考えながら読み進めてみてください。

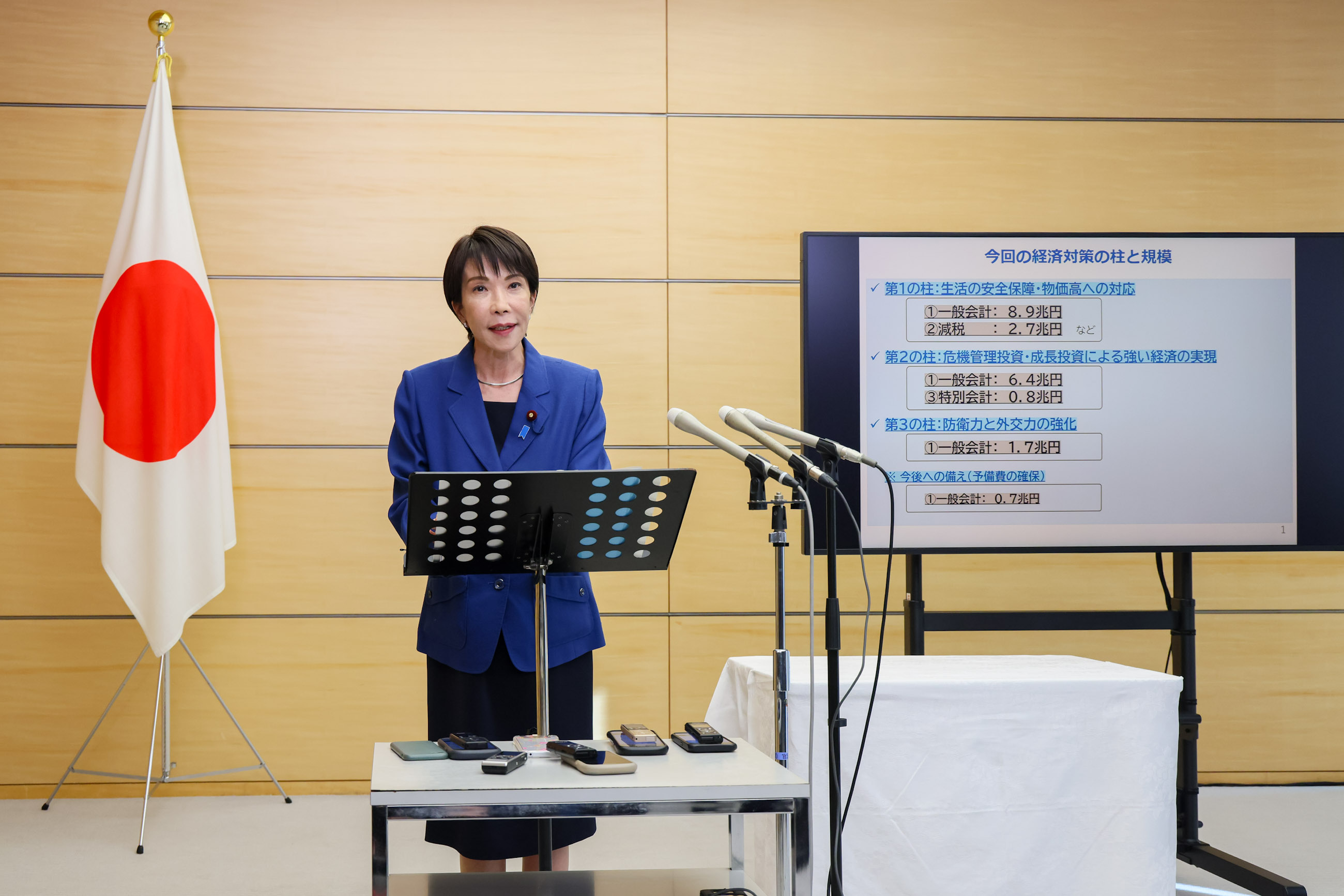

経済対策の目的と全体像

高市政権は物価高への迅速な対応と日本経済の成長を同時に実現するため、複数の政策を組み合わせました。今回の対策には次の柱があります。

- 0歳〜高校生1人あたり2万円の臨時給付金(児童手当を利用)

- 一般家庭向けの電気・ガス料金を3か月で合計7,000円補助

- 自治体の判断で使える重点支援地方交付金2兆円(食料品・水道支援など)

- ガソリン暫定税率廃止や所得税改革による減税措置

- AI・半導体・造船など成長分野への投資、防災・危機管理費の拡充

これらの施策は、生活の負担軽減と経済の基盤強化の両立をめざした構成となっています。

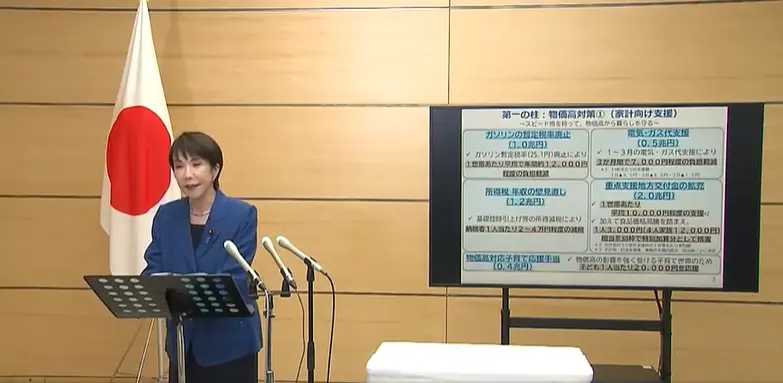

家計・企業・地域社会への具体的支援

物価が上がると、家庭の消費や企業の運営コストに直結します。今回の経済対策は家計・企業・自治体のそれぞれを支える仕組みが組み込まれています。

家計への支援

- 子育て世帯へ2万円給付

- 電気・ガス補助で冬の光熱費負担を軽減

自治体への裁量支援

重点支援地方交付金は2兆円規模で、自治体が地域の状況に合わせて支援内容を決められます。食料支援、水道料金割引、地域独自の買い物券など、多様な形で実施されます。

企業・産業への支援

- AI・半導体分野の研究開発を支援

- 造船業の競争力強化を後押し

- 防災や危機管理のための予備費拡充

これらは雇用維持や産業の競争力確保につながる政策として位置づけられています。

財源はどうするの?

今回の経済対策は、国費(一般会計)で約17兆7000億円、地方や企業の支出も含めた事業規模で42兆8000億円を超える大型予算です。この財源の多くは「国債の追加発行」、つまり国の借金によって賄われます。また、経済成長による自然な税収増も財源の一部として見込まれています。

ここで重要なのは、現時点で「新たな増税」は予定されていないという事実です。高市首相は「税率を上げずに税収を増やす」方針を掲げており、増税ありきの議論は行わないとしています。しかし、巨額の国債発行は将来の返済負担(公債費)を増やすため、市場や専門家からは財政の健全性を懸念する声も上がっています。

国内外の動きとの関連

世界では物価上昇が続き、欧米ではエネルギー補助や給付金が実施されています。新興国でも成長分野投資が進み、日本の政策と比較する報道が多くみられました。高市政権は「責任ある積極財政」と説明し、生活支援と産業支援を同時に進めています。

まとめ

- 子育て世帯に2万円給付が実施される

- 電気・ガス補助で冬の負担を軽減

- 地方交付金2兆円により自治体ごとの支援策が拡大

- 成長産業投資でAI・半導体・造船などを支援

- 減税措置にはガソリン税廃止や所得税改革が含まれる

- 財源は国債と税収増が中心で、新たな増税は行わない予定

- 世界でも同様の物価高対策が進行

今回の経済対策には給付、補助、減税、産業投資など幅広い内容が含まれています。家族で「わが家が利用できる支援は何か」「自治体によって支援が違う理由」「国債発行が増えると将来にどんな影響があるか」を話し合うと、政策を自分ごととして理解できます。自治体や政府の資料を調べると、制度の背景や目的がより深く見えてきます。

ぜひ「生活支援・企業支援・成長投資は社会に何をもたらすのか」を考えながら、経済政策の意義を学んでみてください。