「解体しない万博」は実現する?パビリオン再利用と夢洲跡地の未来

226個のブロックは神戸へ、建物は淡路島へ──万博パビリオンが挑んだ「解体なき未来」の現在地 | インターネット | 東洋経済オンライン

2025年10月13日に閉幕した大阪・関西万博。連日にぎわった各パビリオンの解体作業が進む。ただ、建物や展示物を別の場所で使う動きもある。万博のテーマだった「サーキュラーエコノミー(循環経済)」を、閉幕後も…

025年10月に閉幕した大阪・関西万博は、「建てて壊す」から「未来へ残す」へと発想を変えた万博でした。会期後も動き続けるパビリオンの移設や建材の再利用、そして会場となった夢洲(ゆめしま)の再開発計画は、都市づくりや循環型社会を考えるヒントになります。

パビリオンはどこへ行き、跡地はどう変わるのでしょうか。

パビリオンは「一度きり」で終わらない

2025年万博では、会期後の再利用を前提にしたパビリオンがいくつもつくられました。たとえばルクセンブルク館は、基礎ブロックを兵庫県のネスタリゾート神戸で再利用する計画です。ブロックは最初から洗浄して使い回せる構造で設計されており、解体後も建設資材として活用されます。

パソナグループの「PASONA NATUREVERSE」やオランダ館は淡路島へ移り、展示を地域の観光や学びの場として生かす方針です。食といのちをテーマにしたシグネチャーパビリオン「EARTH MART」では、約1トンの南高梅を漬ける「万博漬け」や、全国へ広げる「食のミュージアム」構想が会期後も続きます。建物・素材・企画そのものを未来へつなぐことが、今回の万博の大きな特徴でした。

過去の万博とのちがい

パビリオンの移設や再利用は、今回が初めてではありません。

1970年大阪万博では、シンガポール館など複数の建物が国内で移設され、別の用途で使われました。2005年の愛・地球博では、木材やパネルが公共施設や地域拠点に転用されました。

ドバイ万博では、会場の一部が「エキスポ・シティ・ドバイ」としてそのまま都市機能を持つエリアになっています。

こうした流れの中で、2025年大阪・関西万博は「最初からリユースを前提に設計する」姿勢をより強く打ち出した点に特徴があります。再利用は、個々の工夫から“万博全体の方針”に近づいてきたと言えます。

日本の制度と再利用のハードル

一方で、日本では建材の再利用には制度上の壁もあります。建材が一度「廃材」と認定されると、再び建築資材として使うことが難しくなる仕組みがあります。建築基準法などで安全性が厳しく求められ、地震の多い日本では中古部材の再利用に慎重になりやすいことも指摘されています。

ルクセンブルク館のように、設計の初期段階から「どの部材をどのように再利用するか」を検討し、行政手続きの範囲でリユースを最大化した例は貴重な成功例です。しかし、多くのパビリオンでは全面的な再利用までは進んでおらず、制度や基準をどう見直すかが今後の課題になっています。

万博跡地・夢洲とIRの関係

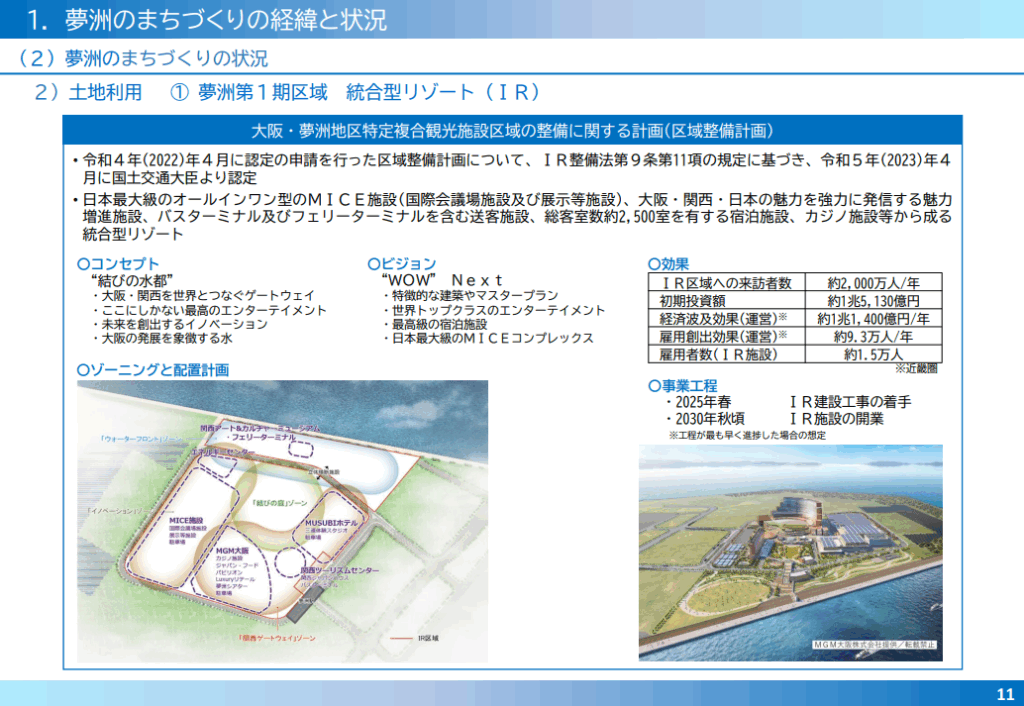

万博会場となった夢洲では、閉幕後の開発計画がすでに示されています。夢洲は、第1期(IRエリア)、第2期(万博跡地)、第3期の3区画に分かれており、第2期区域は商業・エンタメ・ビジネス・ヘルスケアが集まる複合エリアとして再開発される予定です。

ここでいうIRは「Integrated Resort(インテグレーテッド・リゾート)」の略で、日本語では「統合型リゾート」と呼ばれます。 ホテル、国際会議場や展示場(MICE施設)、ショッピングモールや劇場、エンターテインメント施設などに、収益源となるカジノ施設を組み合わせた、大型の複合観光施設です。

また、大屋根リングの一部を保存したり、「静けさの森」を活用したり、パビリオン部材やミャクミャク関連オブジェを販売・展示する「ミャク市!」なども検討されています。 万博で生まれた建物やオブジェなどの“モノ”と、会場の空間の価値を、会場内外で生かしていく動きが進んでいます。

まとめ

- パビリオン再利用が進み、建材・建物・企画が未来へ引き継がれている

- 過去の万博でも移設や再利用は行われてきたが、2025年万博ではリユース前提の設計がより強調された

- 日本の制度では、安全性を重視するルールが建材リユースのハードルになる面がある

- 夢洲跡地はエンタメやビジネスなどが集まる複合エリアとして再開発され、IRとは区別されつつ連携する方針

大阪・関西万博のパビリオンは、会期が終わっても別の場所で使われたり、技術やアイデアとして生き続けたりします。 これは、資源をムダにせず、価値を長く使い続ける「循環経済」の考え方を、実際の建物やビジネスで試した例と言えます。

ニュースを見たあと、「どの資源がどのくらい長く使われているのか」「制度は何を守ろうとしているのか」という視点を持つと、社会の仕組みがぐっと立体的に見えてきます。 万博のレガシーをきっかけに、自分たちの身の回りでできる小さな循環、たとえばリサイクルや中古品の活用、長く使えるものを選ぶ買い物なども一緒に考えてみてください。