教育情報メディア「ACTIVE!」x 社会経済ニュースメディア「キッズノミクス」共同企画

大学の経済・経営学部を探検!

梁 晸宇 先生 【第3部】

※第1部は

教育情報メディア ACTIVE! に掲載しています。

はじめに

こどもと一緒に楽習する教育情報メディア「ACTIVE!」と社会・経済ニュースメディア「キッズノミクス」では、「好奇心を刺激する学び」をテーマに記事の配信に取り組んでいます。

今回は両メディアの共同企画「大学の経済・経営学部を探検!」と題した特集記事をお届けします。立命館アジア太平洋大学(通称APU: Ritsumeikan Asia Pacific University)様から「小・中学生や保護者様等のお役に立てるのであれば、ぜひ受けさせていただきます」とのご厚意により実現しました。

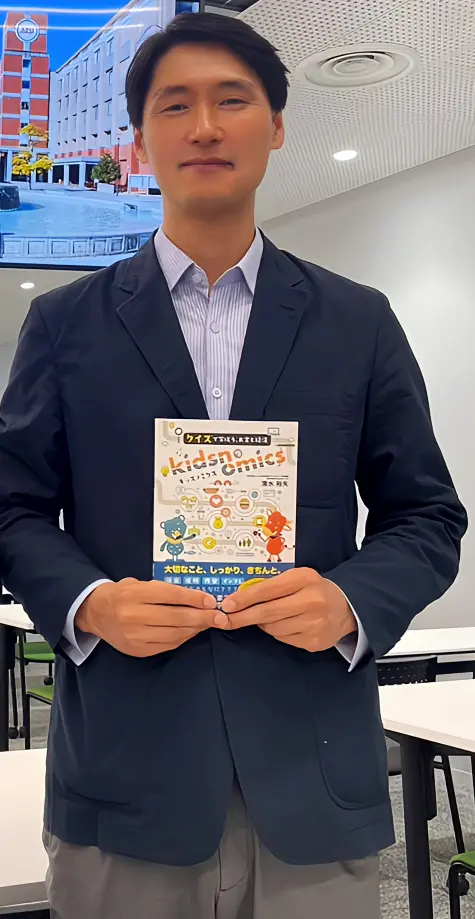

インタビューでは、APU国際経営学部准教授の梁 晸宇(ヤン ジョンウ)先生に、ご担当の会計・ファイナンス講座に対する思いや学生との関わり、そして学びに対する考えについてお話を伺いました。

子育て世代の皆さんにも共感いただける、こどもたちの学びに役立つヒントが詰まったインタビューです。会計やファイナンスの知識はビジネスの基本であり、どの職業にも役立つスキルです。先生の教育アプローチや、子どもたちの学びをサポートするアイデアをぜひお楽しみください。

インタビューにご協力いただいた先生

梁 晸宇(ヤン ジョンウ)先生

立命館アジア太平洋大学(APU)

国際経営学部 准教授

ソウル生まれ。韓国と日本での豊富な学歴とキャリアを持つ経営学の専門家。

韓国の大学で文学を学んだ後、日本の立教大学大学院で経営学修士号を取得。

その後には経営コンサルティングや内部監査の仕事を経て、現在はAPUで国際経営学部の准教授として、会計・ファイナンス分野の教育に従事。

社長さんでも数字が苦手!?

会社で働く上で、会計の知識ってみんなに必要だと思うんですけど、どうしても「経理の仕事」っていう意識が強いように感じます。経営者でも会計が苦手な方も多いように思いますが、梁先生はどう思いますか?

梁先生:私はAPUに入る前は内部監査の仕事をしていて、M&Aで新しく子会社を見て回ることがありました。少ない人数で売上の伸び率が高い会社でも、社長が会計の知識を全く持っていないことがよくありました。

製品についての知識はすごくあっても、会社の一員として必要な内部の体制や費用に関する判断がなかなかできないのです。会計的なマインドが全くないと、こちらから話をしてもなかなか理解してもらえず、大きなチャンスを逃してしまうことになります。

重要なポイントを理解してもらえれば、さらに会社を成長させることができるのに、経営者が会計を理解していないのは非常に大きな損失です。数字に対して苦手意識が強い方が多いのが原因だと思います。

経済や会計が、一般教養として英語や国語、算数のようにもっと普及してほしいと思っています。その点で、先生のアプローチは非常に優しく、なるべく難しくならないようにされているのは素敵ですね。

梁先生:ありがとうございます。少しでも学生たちが数字を怖がらずに挑戦してもらえるように、頑張っています。

学生の気持ちを大切にした就職活動のアドバイス

梁先生は、興味関心が高く向上心のある学生に対して、将来的な職業や勉強の道をどのように提案されていますか?

例えば、経済に興味がある生徒にはどのような職業を提示されますか?

梁先生:キャリアの相談も結構受けていて、相談に来る学生はみんなレベルが高いですね。来ない学生もいろいろいますが、クラスに対しては「まず自分が好きなことを大学4年間で掘り下げて、本当のコアなところを味わってもらいたい」と話しています。

自分から納得がいくまで掘り下げて学んでほしいです。それが見つかれば、それは大成功です。

私もそうだったので。長い時間かかりましたが、それでも30代で見つけられればいいことだと思っています。見つからないことはあまり幸せじゃないので、できるだけ掘り下げて頑張ってほしいと伝えています。

特に数字に強くて楽しいと思っている学生で、向上心のある人には「敢えて厳しいところに挑戦してみてください」と話しています。

好きなことを見つけるって簡単じゃないですが、それができたらすごく充実した4年間、そして人生になりそうです。

梁先生:そうですね。安定した職場を望む人には、日本の伝統的な年功序列の大手企業を勧めていますが、数字関連でもう少し挑戦したいという人には、金融機関、銀行、投資銀行、証券会社などを目指しても良いと思います。

また、金融機関には興味がないけれど、戦略を自分で考えて実行したいという学生には、コンサルティング会社に挑戦してみることを提案しています。そういった環境は厳しいですが、若いうちに多くの経験を積むことができます。

そこまで厳しい環境を望まない学生には、まず数字に関する基礎をしっかり学んで、それを武器に就職活動を進め、自分の希望する領域に近づけるようにとアドバイスしています。

その際、資格が強みになりますので、簿記3級や2級など、多少難しい勉強も挑戦してほしいです。最近は簿記2級が難しくなっていますが、それを乗り越えることで評価してもらえます。頭が良い学生たちなので、もう少し頑張ればできるはずです。

それぞれの学生に合ったアドバイスをされているんですね。挑戦したい人には厳しい道を勧めて、安定を求める人にはその道を。

梁先生:そうです。自分の道を見つけることが大事ですし、もし就職先で思うように進まない場合でも、転職という手段があります。自由に職を移れる時代ですので、今後の人生で諦めずに、自分が納得できるレベルまで頑張ってほしいと話しています。人生は卒業時の企業で決まるわけではなく、その後も様々なチャンスがあるので、ぜひ諦めずに努力を続けてほしいと思います。

数字に強い学生には、倍率の高い職業を目指すように指導しています。

先生になるまでのバックグラウンドがすごく面白いですね!

先生になりたいという夢が叶ってとても素敵です。いろいろなお仕事を通して学んだことがいまのお仕事に活かされているのですね!

梁先生から保護者様へのメッセージ

お子さんがいる保護者様に対して、お金や経済に対する基本的な考え方を少しずつ身につける方法について、アドバイスをお願いします。

梁先生:これは私自身の宿題でもありますね。実は最近までお小遣いを与えていなかったのですが、最近は少しずつ与え始めています

先日、YouTubeのキッズノミクス動画をこどもと一緒に見たのですが、それも良い教材になりました。親子で一緒にそういった教材を見るのも一つの教育になると思います。

ただ単に「これを見てね」と言っても見ないですよね。やはり必ず一緒に何かをやるということが大事です。「宿題をやってね」と言っても、なかなかやらないことも多いです。

そうですよね。こどもに「これやって」って言っても、やらないことの方が多いですもんね。

梁先生:一番理想的なのは、子供が自分から考えてやることですが、そこまで自発的にできる子供は少ないのが現実です。その場合は、お父さんが自分の仕事をここまでやるから、君もここまでやろう、と一緒に取り組む姿勢を見せるのが良いと思います。どこまでできているのか、一緒に見てあげたり、質問したりすることで、子供の考えを引き出すことができます。

また、日常生活の中で経済について考える機会を作るのも良い方法です。例えば、家族の会話で「今回の買い物のコストとベネフィットはどうだろう?」「これくらいのお金を別の用途に使ったらどうなるかな?」といった内容を取り入れることで、自然に経済に関連する話題を取り上げることができます。

その際、押しつけるのではなく「君はどう思う?」「どちらを選ぶ?」と問いかけることで、経済や経営についての興味が高まると思います。そうしたきっかけを作ることで、将来、大学で経営学を学びたいと思ったり、もっと勉強したいという気持ちが芽生えるかもしれません。そういった機会を与えることが大切だと思っています。

なるほど。日常の中で自然に経済について考える機会を作るっていいですね。

それなら、親も子供と一緒に成長できますし。

梁先生:キッズノミクスの動画も、本当に面白いです。ストーリーに意外性があって、最後に結論が変わることもありますし、そういう要素が興味を引きますね。

最近のこどもたち、大学生もそうですが、文章を読まない傾向があります。画面を見たがるのですね。「これ面白いよ」と言っても、漫画ぐらいなら見ますが、文字がぎっしり詰まったものは見ないことが多いです。

そこで私は、自宅では食卓でノートパソコンを立ち上げてキッズノミクスを再生します。そうすると、こどもが見に来きますよ。そして座って一緒に見始めます。

食卓でパソコンを立ち上げて動画を見るのは新しいですね(笑)。でも、それで自然に会話が生まれるのは素晴らしいです。

一緒に見ると会話が生まれます。次のエピソードを一緒に見ることで、自然と会話が出てきます。一緒にいないと会話は生まれません。動画を半分ぐらい見て、次の日にまた続きを見る、そんな感じで進めています。

キッズノミクスの動画を見ていただいたこともとても光栄です!ありがとうございます!

立命館アジア太平洋大学 国際経営学部

梁 晸宇 先生 インタビュー

※第1部は

教育情報メディア ACTIVE! に掲載しています。