教育情報メディア「ACTIVE!」x 社会経済ニュースメディア「キッズノミクス」共同企画

大学の経済・経営学部を探検!

梁 晸宇 先生 【第4部】

※第1部は

教育情報メディア ACTIVE! に掲載しています。

はじめに

こどもと一緒に楽習する教育情報メディア「ACTIVE!」と社会・経済ニュースメディア「キッズノミクス」では、「好奇心を刺激する学び」をテーマに記事の配信に取り組んでいます。

今回は両メディアの共同企画「大学の経済・経営学部を探検!」と題した特集記事をお届けします。立命館アジア太平洋大学(通称APU: Ritsumeikan Asia Pacific University)様から「小・中学生や保護者様等のお役に立てるのであれば、ぜひ受けさせていただきます」とのご厚意により実現しました。

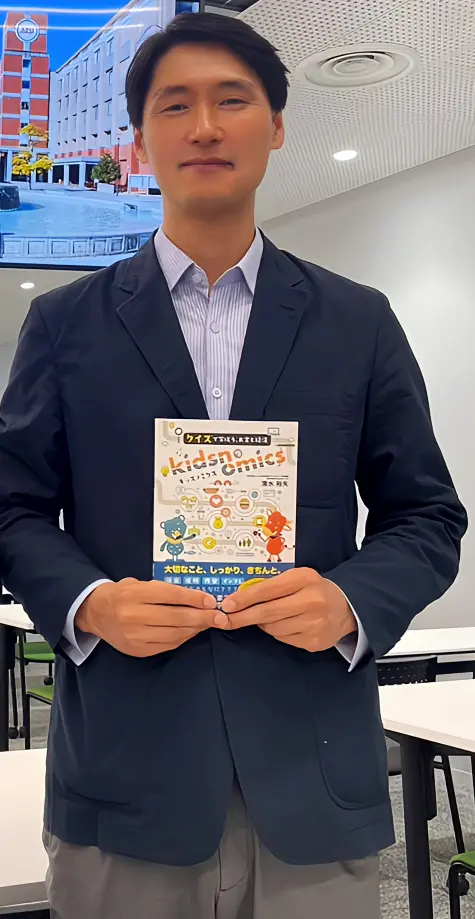

インタビューでは、APU国際経営学部准教授の梁 晸宇(ヤン ジョンウ)先生に、ご担当の会計・ファイナンス講座に対する思いや学生との関わり、そして学びに対する考えについてお話を伺いました。

子育て世代の皆さんにも共感いただける、こどもたちの学びに役立つヒントが詰まったインタビューです。会計やファイナンスの知識はビジネスの基本であり、どの職業にも役立つスキルです。先生の教育アプローチや、子どもたちの学びをサポートするアイデアをぜひお楽しみください。

インタビューにご協力いただいた先生

梁 晸宇(ヤン ジョンウ)先生

立命館アジア太平洋大学(APU)

国際経営学部 准教授

ソウル生まれ。韓国と日本での豊富な学歴とキャリアを持つ経営学の専門家。

韓国の大学で文学を学んだ後、日本の立教大学大学院で経営学修士号を取得。

その後には経営コンサルティングや内部監査の仕事を経て、現在はAPUで国際経営学部の准教授として、会計・ファイナンス分野の教育に従事。

英語の方が理解しやすい!?

先生、普段の授業は英語で行っているのですか?

梁先生:日本語と英語の両方で行っています。会計は日本語でも英語でも教えています。ただ、アプローチが全然違いますね。どちらかというと、アメリカのやり方の方が若干わかりやすいかもしれません。

そうなのですね!どんなところが違うんですか?

例えば「貸倒引当金」という言葉が出た瞬間、みんな「何この言語?」という反応をします。漢字が5つ並ぶだけで嫌になる学生もいます。

こういった難しい用語が連続で出てくると、学生は「もういいや、今は使わないし。」と思ってしまいます。マーケティングの授業ではこんな用語は出てこないので、余計にそう感じるようです。

確かに!その反応、すごく分かります(笑)。漢字が多いと、それだけで難しそうに見えますもんね。

その点、英語だと「allowance」だけで済むので、ずっとわかりやすいです。例えば「allowance for bad debts」と言えば、言葉の意味がより具体的に理解しやすいんです。

学生たちが問題を解くとき、解説がないと解けなくて、テキストに戻らなきゃいけないんですけど、学生は文章が苦手で画面を見る方が好きなんです。もっとドリル形式で練習できる環境が欲しいところですが、日本のテキストはまだそこまで進化していないんですよね。

海外から来た学生で経営学を学びたいという場合、数字に対して少し高いレベルでも対応できることが多いですね。

それならスクリーンにぜひキッズノミクスを映して、「今日はこの項目について3分見てみましょう!」ってやってみてください(笑)。

グループワーク授業の紹介!

梁先先生の授業は1回あたり何分ですか?

梁先生:100分ですね。大体、講義形式でレクチャーをしたり、問題演習を行います。また、隣の人に教えたりする時間も設けています。5回か6回進むと理解の差が大きくなることもあるので、そのときは「1日TA(注:Teacher Assistant)」を選抜します。

1日TA!?すごく面白い仕組みですね!具体的にはどんなことをしてもらうんですか?

梁先生:できる学生には「君は、今日は自分で勉強する必要はないから、他の学生に教えてください」とお願いしています。教室全体でできないという学生が手を挙げたら、その隣に座って丁寧に教えてもらいます。ギャップを埋めてもらうための取り組みですね。

なるほど。学生同士で教え合うって、良いですね。教えることで自分の理解も深まりますし。

グループワークのテーマはどのような内容ですか?

梁先生:その通りです。会計学入門では隣の人に教えたり答え合わせをしたりする程度の活動が中心ですが、他の科目、例えば監査の授業では本格的なグループワークもあります。

昨日やったのは、EDINETに入って有価証券報告書を取得し、業種ごとにグループで3社から5社の報告書を集めるというものでした。その財務諸表と監査報告書を見て、監査人が共通してフォーカスしている点を探し、それがなぜ共通して現れるのかを議論します。

このプロセスを通じて、ビジネスモデル自体のリスクについて学生たちに気づいてもらいたいという狙いがあります。最終的には、集めた内容をコンパクトにまとめてクラス全体にプレゼンテーションし、Q&Aを行うことでアウトプットのレベルを上げるようにしています。

それはすごく実践的ですね!私たちの授業でも、ZOZO、しまむら、ユニクロの損益計算書(PL)を見せて「どの企業がどのPLか」を考えさせることがあります。小6や中1の生徒でも、「ユニクロはよく広告を見かけるから、広告費が多いんじゃないか」とか、ちゃんと自分で考えているんですよ。

梁先生:その通りですね。何らかの機会を与えて、たくさんインプットされているものを使ってみることが大切です。経験することで知識が定着します。ただしゃべるだけだと、期末試験が終わった後には何も覚えていないことになりがちです。

自分で一度でも考えたことは、やっぱり忘れにくいですよね。

梁先生:学生が自分で一度でも考える機会を毎回与えることが重要です。まだまだ改善点も多いですが、それを目指して工夫しています。

もっと広い視野で、「なぜ勉強するのか?」や「君の人生の目的は何なのか?」を考えることも大事です。大学に入っても、それを一度も考えないまま卒業する学生もいますが、それは非常に大きな損失です。

幼少期から「何のためにこれをやるのか」「何が重要なのか」を考え、自分で答えを出していく訓練を小さなことから始めることができれば、一番良いと思います。

高校生も社会に関心を高め考えることが大切!

小学生や中学生だけでなく、高校生もニュースや経済の知識と紐づけて学ぶことがより大切だと思いますが、梁先生はどのようにお考えでしょうか?

梁先生:まさにその通りです。社会に対する関心を持つこと、そしてその関心から生まれる疑問を解決しようとするプロセスは、非常に大切だと思います。

高校生にも社会への関心や気づきを与えることは本当に良いことで、質問を投げかけることで学生に考えさせる機会を与え、それが社会に対する理解を深める第一歩になるんです。

質問を投げかけて考えさせる…それが子どもたちの成長に繋がるんですよね。

梁先生:はい。学生たちには、学びの中で自分自身を見つける機会を持ってほしいと思っています。

長時間にわたり、貴重なお時間をありがとうございました!

あとがき

立命館アジア太平洋大学 国際経営学部 梁 晸宇 先生のお話を伺い、学生さんに対する深い情熱と真摯な教育姿勢を感じました。特に、会計という難しい分野で苦手意識を持つ学生たちを丁寧にサポートし、学びを楽しむ環境を提供する姿勢には感銘を受けました。

また、子どもの学びについての「一緒に学ぶこと」「アウトプットの機会」「自主性の重視」などの考え方には、深く共感しました。「キッズノミクス」動画をお子様と楽しんでいただけたことも、大変励みとなりました。会計や経営学が人生の多様な場面で役立つことを再認識し、これからも子どもたちが学びを楽しむ姿勢を大切にしてほしいとの思いを新たにしました。

立命館アジア太平洋大学 国際経営学部は、多様な文化の中で経営学を探求できる環境が整っており、英語と日本語での学びを通じてグローバルな視点を自然に養うことができます。世界中から集まる学生たちとの交流を通じて、新しい刺激を受けながら成長することができるのは大きな魅力です。経営学や会計に興味がある方には、APUでの学びが人生の一歩を踏み出す素晴らしい機会になるでしょう。

梁 晸宇 先生、様々な視点から経済について考える機会をいただきまして、ありがとうございました。

立命館アジア太平洋大学 国際経営学部

梁 晸宇 先生 インタビュー

※第1部は

教育情報メディア ACTIVE! に掲載しています。