教育情報メディア「ACTIVE!」x 社会経済ニュースメディア「キッズノミクス」共同企画

大学の経済・経営学部を探検!

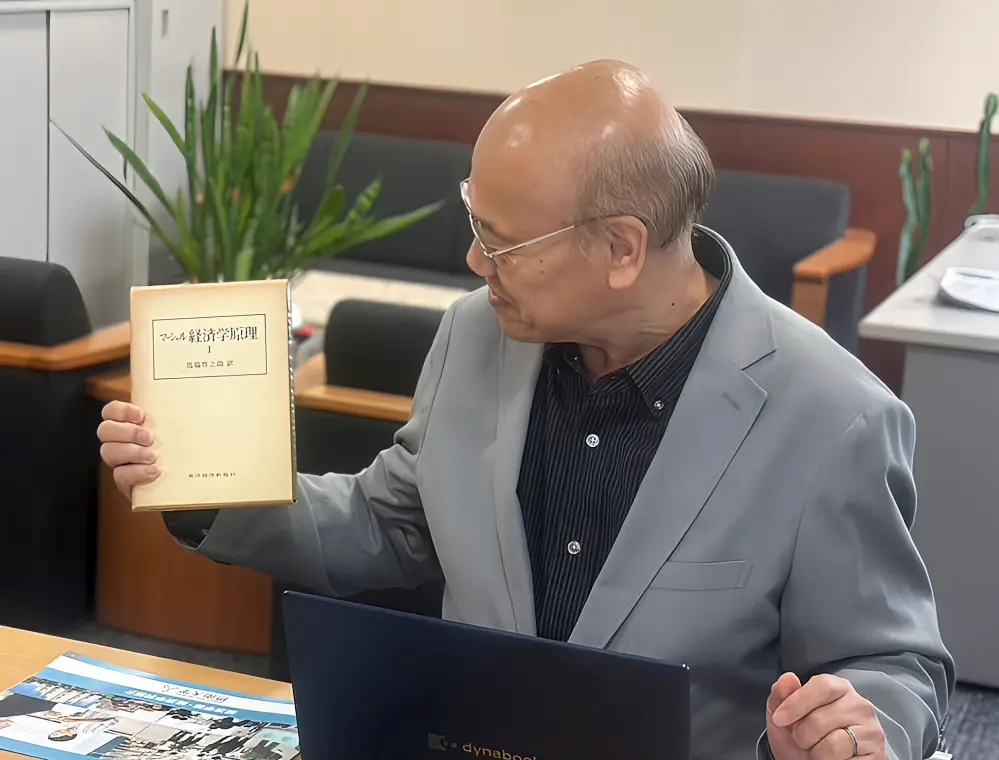

摂南大学 経済学部長

柳川 隆先生【第1部】

※第4部は

教育情報メディア ACTIVE! に掲載しています。

はじめに

こどもと一緒に楽習する教育情報メディア「ACTIVE!」と社会・経済ニュースメディア「キッズノミクス」では、「好奇心を刺激する学び」をテーマに記事の配信に取り組んでいます。

今回は両メディアの共同企画「大学の経済・経営学部を探検!」と題した特集記事をお届けします。

今回は、摂南大学経済学部の学部長である柳川隆教授にお話を伺いました。

柳川教授は、2025年からスタートする新カリキュラム「Reborn 2025」の内容や、学生が主体的にコースを選び、興味を深めていくプロセスについて語ってくださいました。

また、ゼミやフィールドワークなどの少人数教育、資格取得のサポート、さらにはビジネスや不動産に関する実践的な学びの重要性についても詳しく紹介いただいております。

これから大学進学を考える学生や、そのサポートをしたい保護者にとって、経済学がどのように未来に役立つのか、その学び方と魅力が詰まったインタビューとなっています。

インタビューにご協力いただいた先生

柳川 隆 先生

摂南大学

経済学部 学部長

産業組織論が専門。特に競争政策や公益事業経営・政策に関する研究を行い、デジタル経済における企業戦略やプラットフォームビジネスの分析にも注力。学生の主体的な学びを促進するため、多様なコース選択や資格取得支援など、教育カリキュラムの充実にも力を入れている。

自分もみんなもハッピーになる!

摂南大学の経済学部の特色について教えてください。

柳川先生:オープンキャンパスで使用している高校生向けの資料をかみくだいて、小学生や中学生に分かりやすくお話ししましょう。

経済学は、「自分もみんなもハッピーになる」ための学問です。簡単に言えば、とても役に立つ学問です。

経済学のルーツは古代ギリシャにあり、「オイコノモス」と呼ばれていました。「オイコス」は「家」、「ノモス」は「法」を意味します。つまり、「家を管理する」という意味だったのです。

それが19世紀になると「エコノミクス」という言葉になり、家だけでなく国家全体の管理という意味合いが強くなりました。アルフレッド・マーシャルという有名な経済学者が『経済学原理』という本を書いていますが、その冒頭で「経済学は日常生活を営んでいる人間に関する研究である」と述べています。経済学は富についての研究であると同時に、人間そのものについての研究の一部でもあります。

富のことだけじゃなく、人間そのものを研究するなんて、なんだか哲学的で面白いですね。

柳川先生:現代の経済学も基本的には人々の行動を研究しています。消費者や企業、政府など、いろいろな主体がどのように行動するかを見て、その行動が合わさったときに社会全体がどうなるのかを考えます。つまり、個々の行動の研究と、それが市場や国民経済全体としてどう影響するかという両面を扱っているのです。

日本では「エコノミー」を「経済」と訳し、「エコノミクス」を「経済学」と呼んでいます。この言葉は、中国の古典「経世済民」から来ています。「世を治め、民を救う」という意味で、福沢諭吉が明治時代に取り入れたのですよ。この訳語は本当に素晴らしいと思います。

経済学を学ぶことで、「自分もみんなもハッピーになる」ことを目指しています。それが、経済学という学問の魅力です。

なるほど、経済学って「みんなをハッピーにする学問」なんですね。

学生が自らコースを選ぶから成長できる!

柳川先生:今、私どもの学部の特徴というよりは経済学についてお話しさせていただきましたが、次は摂南大学経済学部について詳しくお話ししましょう。

実は、2025年4月から新しい教育に変わりまして、「Reborn 2025」と呼んでいます。新しいカリキュラムで、我々は5つのコースを設けました。具体的には、従来からある国際経済コース、地域経済コース、観光経済コースの3つのコースに、新しくビジネス経済コースと金融・不動産経済コースを加えた5つです。

学生は2年生になるときにこれらのコースの中から一つを選んで、メインのコースとして学びます。そして「経済データサイエンスプログラム」という、どのコースでも共通して学べるプログラムも新たに設けています。このプログラムでは、経済データの分析手法を学ぶことができます。

学生自身が興味を持つコースを自身で選べるというのは、学びのモチベーションも高まりますね。

柳川先生:はい。特に、今回のカリキュラム改革では、必修科目をかなり減らしました。学生には自分の将来を考えながら、自分の興味・関心に合ったものを選んで学んでもらいたいという意図があります。学生は複数のコースやプログラムを履修することができます。

例えば観光産業で地域おこしをしたいなら、観光経済コースと地域経済コースを組み合わせて学ぶことができます。こうやって学生が自分自身で学びたいことを見つけていける環境を作っています。

将来についてまだ具体的に考えていない学生さんがコースを選ぶのは、結構難しいような印象を持ちますが、いかがでしょうか?

柳川先生:その通りです。実は、経済学部の学生、経営学部も同じかもしれませんが、大学に入学する段階で将来何になりたいかがはっきりしている人は少ないです。

薬学部や看護学部のように職業に直結した学問ではないので、「何にでもなれる」という言い方ができますが、逆に言えばまだ目標が定まっていない学生が多いのです。

だからこそ、1年生の間にいろいろなことを学んでもらい、その中で自分の適性を見つけていってもらう。そして2年生になるときにコースを選んで、そこから深めていくという仕組みです。

自分の適性を見つけるプロセスがあるからこそ、学生さんたちは自分自身をしっかり見つめ直して成長できるんですね。

その過程で得られる発見や気づきは、きっと将来の糧になりますね。

柳川先生:また、摂南大学の特徴として、少人数のゼミを1年生から4年生まで続けて行っている点があります。1年生は学籍番号で割り振られたゼミに参加し、2年生からはコース選択と同時に自分でゼミを選びます。このゼミは3年間続き、4年生では卒業論文を書くことが必修となっています。

他の大学では、卒業論文が必修でないことも多く、「やりたくなければ別の授業の単位を取る」という選択肢があるところもあります。でも、私たちは全員に卒業論文を書いてもらうことにしています。

3年間のゼミ活動を通じて、学生たちは本当に成長します。2年生の初めは頼りなさを感じることもありますが、グループ研究を通して徐々に成長し、3年生の終わりには立派に成果を発表できるようになります。そして4年生の卒業論文発表では、彼らの成長を実感できる瞬間がたくさんあります。

3年間の成長を見守ることができるのは、指導する側としても嬉しいですね。

少人数教育なら一人ひとりの学生に寄り添って指導できますし、学生も安心して学べますね。

柳川先生:そうですね。それに、この少人数教育が摂南大学経済学部の大きな柱になっています。

もう一つの特徴は「実地思考教育」です。これは、教室での座学だけでなく、フィールドワークなどを通じて実社会から学ぶことを重視しています。

例えば、ゼミ活動の一環でフィールドワークに出かけたり、プロジェクトに参加して実社会の問題を体験的に学んだりします。

フィールドワークですか!実際の現場で学ぶことで、教室だけでは得られない経験ができますね。

柳川先生:まさにそうです。現実の経済の現場を見ることで、自分たちの学びがどれだけ実社会に通用するかを実感できます。また、フィールドワークを通じて、自分たちの学びが不十分だと感じることも多いです。経済学だけでは解決できない問題に直面することで、他の分野への興味も広がっていきます。そうした経験が新たな学びの意欲を引き出してくれるんです。

実社会での経験を通じて、教室で学んだ理論を実際に応用する力を身につけることができます。そして、社会に対して何らかの貢献ができるという実感を得ることも、学生たちにとって大きなモチベーションになります。

充実した学びに加えて、資格取得のサポートも強化されているのですね。

柳川先生:そうです。「一人一資格」を目指して、資格取得のサポートにも力を入れています。

例えば、不動産関係の宅地建物取引士(宅建)、TOEICなどの英語資格、さらには簿記やファイナンシャルプランナー(FP)など、さまざまな資格取得を推奨しています。

簿記、FP、宅建、ITパスポートなどの資格取得に直結する内容の授業もしています。また、資格試験の受験料の半額を補助したり、資格取得者には奨励金や単位認定を行うなど、積極的にサポートしています。

受験料の補助があるなんて、学生にとってはとてもありがたいですね!

柳川先生:そうですね。資格を取ることで、自分に自信がつくこともあります。資格取得を通じて自分の成長を感じることができるのが大きなメリットです。

資格取得を通じて、学生が将来の目標に向かって自信を持って進んでいけるよう、私たちも全力でサポートしています。

摂南大学 経済学部長

柳川 隆 先生 インタビュー

※第4部は

教育情報メディア ACTIVE! に掲載しています。

インタビューに

ご協力いただいた

大学のご紹介

摂南大学

寝屋川キャンパス

572-8508 大阪府寝屋川市池田中町17-8

枚方キャンパス

573-0101 大阪府枚方市長尾峠町45-1

摂南大学は関西に位置する私立大学で、実践的な教育を重視し、地域社会や企業と連携したプロジェクトに取り組むことで現実の課題解決力を養います。少人数制のゼミナールを通じたきめ細やかな指導や、留学・国際交流活動が特徴です。

経済学部では、ビジネス経済、金融不動産経済、国際経済、地域経済、観光経済の5つのコースを設け、実社会から学ぶフィールドワークや資格取得支援を通して、実践的なスキルを磨くことができます。データサイエンスの教育にも力を入れています。