日産の業績悪化で部品メーカーが悲鳴!40%が売上減少し15%は赤字

ホンダとの統合「破談」の日産グループ、1次中小サプライヤーの4割が減益 再編が急務に - ITmedia ビジネスオンライン

東京商工リサーチが調査結果を発表した。

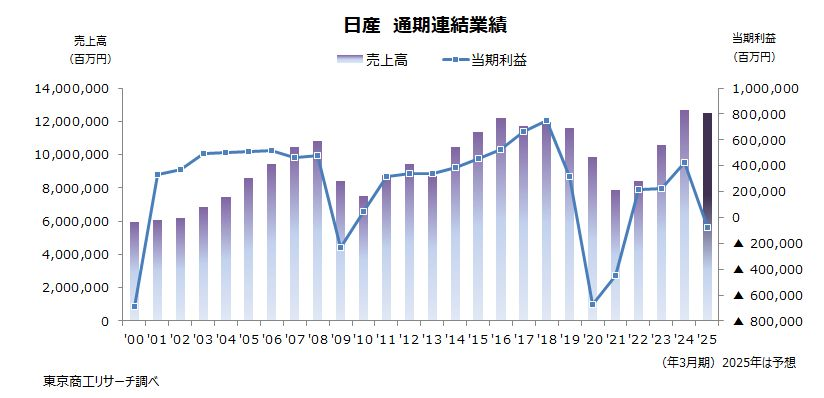

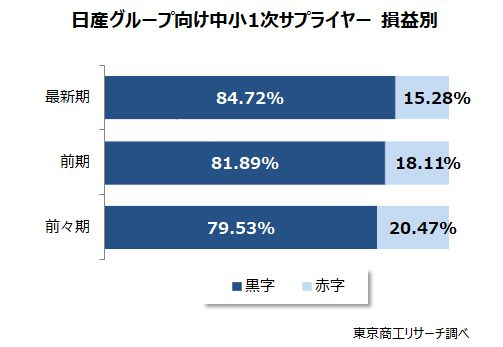

自動車業界は今、大きな変化の中にあります。特に、日産自動車の部品メーカーが苦境に立たされています。日産と取引のある部品メーカーの約40%が直近1年での売上減少を報告し、そのうち15%が赤字に転落しました。

日産の業績悪化や経営戦略の変化が、部品メーカーにも影響を与えています。

日産の経営不振とその影響

近年、日産自動車は業績の悪化に直面しています。特に北アメリカ市場での競争力低下や販売台数の減少が大きな問題となっています。

これにより、日産は世界全体の生産能力を20%削減する計画を発表しました。この削減の背景には、電動化の遅れや中国市場での販売低迷があり、特に北アメリカとヨーロッパの生産拠点が影響を受けるとみられています。これが部品メーカーに深刻な影響を与えています。

- 発注量の減少:生産能力が削減されると、部品メーカーへの発注も減ります。

- コスト圧力の増大:日産自身がコスト削減を進める中で、部品メーカーにも価格引き下げが求められています。

- 利益の減少と倒産リスク:すでに40%の下請け企業が利益を減らし、15%が赤字に陥っています。

なぜ日産とホンダの統合は破談になったのか?

2024年12月、日産とホンダは経営統合に向けた協議を開始しました。もし統合が実現していれば、世界3位の巨大自動車グループが誕生し、市場シェアの拡大や技術共有による開発効率の向上が期待されていました。特に、EV(電気自動車)技術や自動運転技術の統合によって、競争力のある新車開発が可能になったかもしれません。

しかし、わずか1ヶ月半で交渉は決裂しました。その背景には、以下の要因があると専門家は指摘しています。

- 企業文化の違い:両社の経営方針や意思決定の方法が異なり、調整が難しかった。

- 技術開発の方向性の違い:ホンダは電動化を積極的に進めていますが、日産は異なるアプローチを取っている。

- 財務戦略の不一致:統合によりどのような利益を得るか、双方の期待にズレがあった。

- 競争力の維持:日産は独自のブランドを維持したいという思いが強く、統合によるメリットを見いだせなかった。

部品メーカーの未来と日産の対策

日産自動車はこの厳しい状況を打開するために、いくつかの対策を進めています。

- コスト削減:4000億円のコスト削減を目指し、生産体制を効率化

- 電動車への移行:新型電気自動車(EV)の開発を強化し、市場競争力を高める

- 生産体制の見直し:工場の生産能力を20%削減し、収益改善を図る

しかし、これらの対策が部品メーカーにとって必ずしも良いニュースとは限りません。

例えば、ある中小部品メーカーは、日産からの発注が前年比30%減少し、生産ラインの一部停止を余儀なくされています。発注量の減少が続けば、部品メーカーの存続がますます厳しくなり、廃業や従業員のリストラが増える可能性があります。

まとめ

- 日産の業績悪化により、部品メーカーが大きな影響

- 日産の生産能力の削減に伴い、発注量の減少やコスト圧力が増大している

- 日産とホンダの統合計画が破談になった背景には、企業文化や戦略の違い

- 日産はコスト削減やEV戦略を進めるが、部品メーカーへの影響は依然として厳しい

自動車業界の変化は、私たちの生活にも影響を与えます。

- 電気自動車の普及が進むと、どんな新しい技術が生まれる?

- 日産の業績が回復しないと、日本の自動車産業全体にどんな影響が出る?

- 部品メーカーはどのようにこの変化に対応できるのか?

みなさんも、これからの自動車業界のニュースに注目してみましょう。近年、自動運転技術やAIを活用した車両管理が進化しており、完全自動運転の実現が期待されています。また、EV(電気自動車)の普及が進み、バッテリー技術の向上によって航続距離が伸びています。未来のクルマはどんな形になっていくのでしょうか?

【無料オンラインイベント】8/25(日)「第3回 クイズで学ぶ!お金と社会のつながり」

<詳細・お申込みはこちら>