太陽光発電の落とし穴?2032年問題とパネルの行方

太陽光発電、優遇措置終了後の大量撤退危機 政府が小規模業者集約へ新制度 - 産経ニュース

政府は今月、太陽光発電事業者の再編に乗り出した。再生可能エネルギー由来の電気を高値で買い取る制度(FIT)の期限が2032年度以降に順次終了するのに伴い、採算…

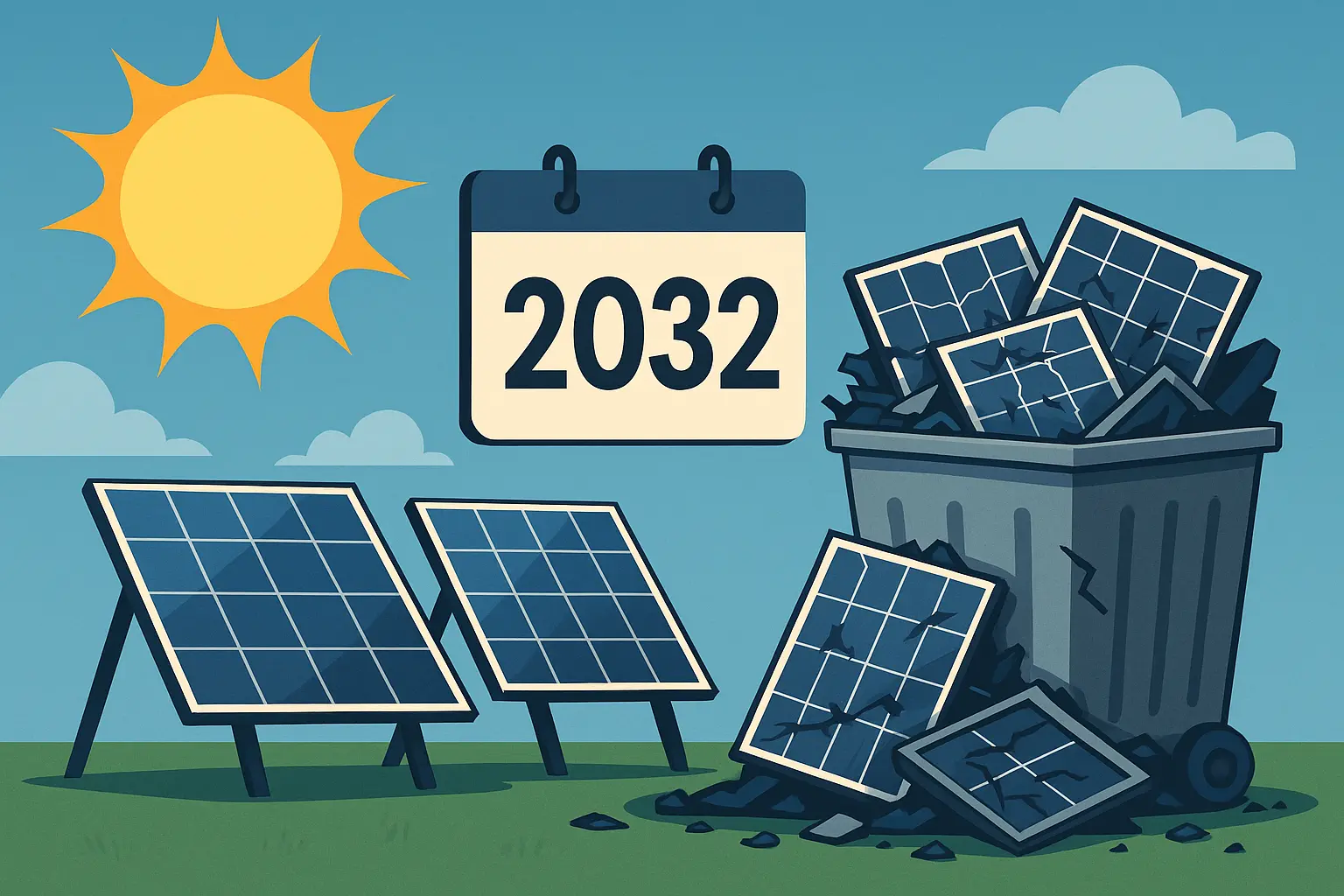

太陽の光から電気を作る「太陽光発電」は、地球温暖化対策として注目されてきました。しかし、今「2032年問題」と呼ばれる課題が話題になっています。これは、電気を一定の価格で買い取る制度(FIT制度)が終了し、大量の太陽光パネルが廃棄されるかもしれない問題です。

太陽光発電のしくみから2032年問題、さらにパネルのリサイクル方法や新たなビジネスの可能性までを考えてみましょう。

太陽光発電とFIT制度のしくみ

FIT制度とは?

FIT(固定価格買取制度)は、再生可能エネルギーで作った電気を決まった価格で一定期間買い取る制度です。2012年から日本で導入され、発電開始から20年間、国が価格を保証します。この仕組みにより、多くの企業や家庭が太陽光発電を始めました。

なぜ広まったのか?

制度開始時は1キロワットあたり40円と、現在の約4倍の高価格で電気を買い取っていました。そのため、10〜50キロワット程度の小規模事業者が相次いで参入し、5年間で約47万件もの太陽光発電事業が誕生しました。

FIT制度終了と2032年問題

契約満了による変化

FIT制度は20年間の契約制です。2012年に始めた事業者は2032年に買い取り期間が終了します。これが「2032年問題」と呼ばれる理由です。

また、FIT制度にかかる費用は「再エネ賦課金」として電気代に上乗せされ、国民全体が負担しています。負担軽減のためにも、制度は永久には続かない仕組みです。

廃棄と撤退の懸念

契約終了とパネルの寿命(およそ20〜30年)が重なることで、小規模な発電事業者が撤退する可能性があります。それに伴い、使えなくなった太陽光パネルが大量に廃棄される「大量廃棄問題」が起こると予測されています。

太陽光パネルのリサイクルと環境対策

廃棄時の問題点

太陽光パネルにはガラスや金属のほか、有害物質である鉛やカドミウムが含まれている場合があります。これらが適切に処理されないと、環境汚染や不法投棄の原因となります。

リサイクルの流れ

使い終わったパネルはまず再利用できるか確認されます。リユースが難しい場合、以下のように分解・再資源化されます:

- アルミフレームや配線部品の取り外し

- ガラスとシリコンセルの分離

- ガラスの建材への再利用

- 金属やシリコンの精錬・再資源化

これらの作業には、破砕機やホットナイフ、ブラスト工法といった専門技術が使われています。

政府と業界の取り組み

政府はリサイクルの義務化や、廃棄時に備えた費用の積立制度を進めています。今後は、リサイクルや再利用の仕組みがより重要となり、それに関連した新しいビジネスや雇用が生まれることも期待されています。

世界と日本の再生可能エネルギーの動き

近年、太陽光発電のコストは大幅に下がり、火力発電よりも安く電気を作れるケースが増えています。日本では、FIT制度に代わるFIP制度への移行も始まっています。世界各国でも再生可能エネルギーの導入が進み、日本もその流れの中で大きな役割を担うようになっています。

まとめ

- FIT制度は太陽光発電の普及を加速させた

- 2032年には契約満了とパネル寿命が重なり、大量廃棄が懸念される

- 有害物質を含むパネルは適切な処理が不可欠

- 政府と業界によるリサイクルの推進が重要

- 再生可能エネルギーの自立と循環型社会の実現が今後の課題

太陽光発電の広がりやリサイクルの仕組みは、ビジネスや経済にも深く関係しています。制度や補助金があるときは参入しやすくなりますが、それが終わると自立した経営が求められます。逆に言えば、制度が変わることで新しい市場や雇用が生まれるチャンスでもあります。

みなさんも、太陽光発電やリサイクルについて調べてみてください。将来の社会に、どんなエネルギーと仕組みが必要なのかを考えるきっかけになるでしょう。

【無料オンラインイベント】8/25(日)「第3回 クイズで学ぶ!お金と社会のつながり」

<詳細・お申込みはこちら>