米不足の原因は在庫隠し?備蓄米放出で価格は下がる?

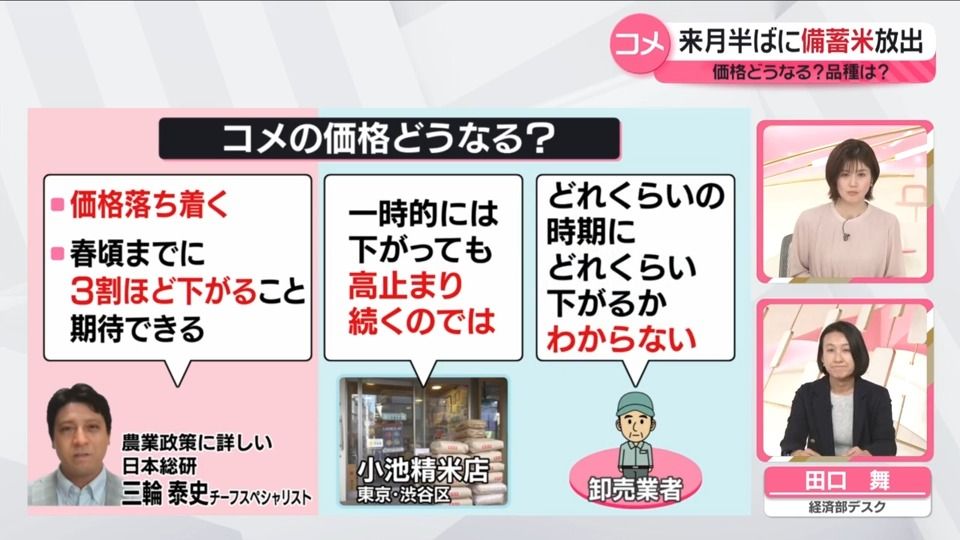

コメの価格が高止まりする中、農林水産省は14日、3月半ばには備蓄米を放出すると発表しました。これにより、3月末から4月にかけて放出された備蓄米が店頭に並ぶ見通しです。備蓄米の放出がコメの価格や流通にどう影響を与えるのか、経済部の田口舞デスクとお伝えします。

2024年から続く「令和の米騒動」。お米の価格が急に上がり、家庭や飲食店にとって大きな負担になりました。また、一部のスーパーでは品切れが相次ぎ、買い占めが発生する場面も見られました。しかし、本当にお米は足りなかったのでしょうか?

米不足の背景にある流通の問題や、一部の卸売業者による在庫隠し、そして政府が行った備蓄米放出の効果について考えてみましょう。

米不足は本当に起きていたのか?

生産量は十分だったのに…

2024年、日本国内のお米の生産量は前年より18万2,000トン増加し、物理的に「お米がなくなる」という状況ではありませんでした。しかし、2023年の猛暑による品質低下や精米時に使える部分が減る「歩留まり減少」が影響し、流通段階で供給量が減少しました。

需要増加が拍車をかけた

さらに、訪日外国人観光客(インバウンド)の増加や、地震などの災害リスクに備えた消費者の買いだめが、お店からお米が消える原因の一つとなりました。これにより、「お米が足りない」という印象が広まりました。

卸売業者による在庫隠し

なぜ在庫隠しが起きたのか?

一部の卸売業者は、市場から大量のお米を買い占め、高値で売れるタイミングを狙って在庫を保持していました。この「在庫隠し」によって市場に出回るお米が減り、結果的に価格が上がりました。

どんな影響があったのか?

市場に流通するお米が減ったため、小売店では品薄状態になりました。この状況が報道されると、消費者の不安が高まり、「お米がなくなるかもしれない」という心理が働きました。その結果、買いだめ行動が加速し、さらに市場の供給が圧迫される悪循環が生まれました。

こうした動きが続いたことで価格高騰が長引き、家庭や飲食店への負担が大きくなりました。

備蓄米放出で価格は下がるのか?

政府の緊急対応

政府はこの状況を受けて、市場の安定を目的に21万トンの備蓄米の放出を決定しました。この備蓄米は、不作や災害時用に保管されていたものですが、今回は流通停滞を解消するために初めて使われました。

期待される効果と懸念点

専門家によると、備蓄米がたくさん市場に出回れば、一時的に価格が3~4割下がる可能性があります。また、この放出によって卸売業者も在庫を手放さざるを得なくなるため、市場全体への供給量増加につながると期待されています。

ただし、一部業者が依然として在庫を保持し続けた場合には、備蓄米放出の効果は限定的になる可能性があります。また、新たな生産期までに備蓄米を使い切ってしまうリスクも懸念されています。

米不足につながった流れ

以下は、「令和の米騒動」の原因となった一連の流れです。

- 猛暑による品質低下 → 精米時に使える部分(歩留まり)が減少

- 需要増加 → 外国人観光客や地震への備えで消費量アップ

- 卸売業者の在庫隠し → 流通量減少と価格高騰

- 消費者心理の悪化 → 「お米不足」の報道で買いだめ行動拡大

- 政府対応:備蓄米放出 → 短期的な価格安定策として備蓄米放出を決定

今後求められる対策

他国の事例から学ぶべきこと

アメリカでは、穀物の値段が急に変わらないように、政府が買った農産物を市場に出す仕組みがあります。また、フランスでは食品の大量廃棄を防ぐため、大手流通業者に対し、余剰在庫の管理を義務付ける制度が導入されています。

こうした海外の事例を参考に、日本でも効果的な対策を検討することが求められます。

流通透明性の向上

卸売業者や流通業者による在庫管理情報を公開し、市場全体で透明性を確保する仕組みづくりが必要です。

買い占め防止策

買い占めや売り渋りへの規制強化を検討すべきです。例えば、大量在庫保持に対する課税なども有効です。

消費者教育

消費者自身も必要以上に買いだめせず、市場全体への影響を理解することが重要です。これには学校教育やメディアでの啓発活動も含まれます。

長期的な備蓄制度強化

備蓄制度を見直し、不測の事態にも対応できるような柔軟な仕組みを構築する必要があります。

まとめ

- 米不足は生産量不足ではなく、品質低下や流通停滞、一部業者による在庫隠しなど複数要因が絡んだ結果

- 備蓄米放出は短期的な価格安定策として期待されるが、根本的な解決には至らない可能性あり

- 長期的には流通透明性向上や規制強化など、市場構造そのものへの改善が求められる

この機会に、「どうやって食料が届くのか」について学び、身近な工夫(地元の食材を選ぶ、食べ物を無駄にしない)を考えてみませんか?

また、「自分ならどう解決するか?」という視点で家族や友人と話し合うことで、新しい発見やアイデアにつながるかもしれません。

【無料オンラインイベント】8/25(日)「第3回 クイズで学ぶ!お金と社会のつながり」

<詳細・お申込みはこちら>