消費税減税は本当に効果がある?専門家の85%が反対する理由

経済対策|日経エコノミクスパネル 経済学の羅針盤:日本経済新聞

2025年5月23日公開|日経エコノミクスパネル 経済学の羅針盤では、調査を通じて専門家の見解をシンプルかつ定量的に示すことで、政策プロセスの改善を目指すと共に、経済学的なモノの考え方の普及を目指しています。政治や関税、AI生成など、様々なテーマを取り上げます。

最近、「消費税を一時的に下げてほしい」という声が広がっています。物価の上昇により、日々の買い物が苦しく感じられる中、多くの人が減税に期待を寄せています。

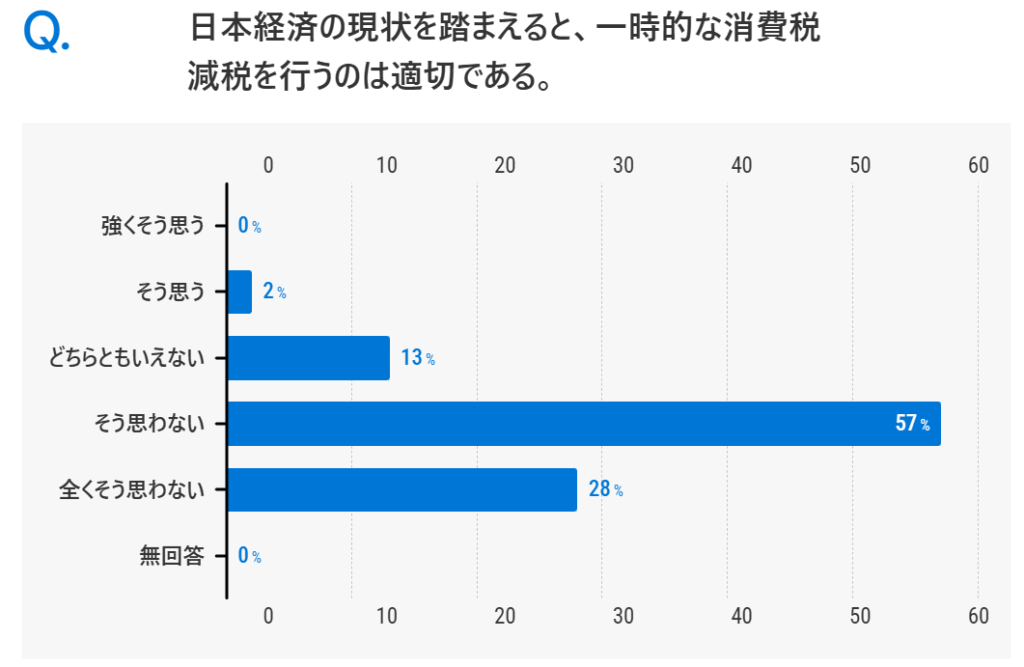

しかし、経済の専門家たちは慎重な姿勢をとっています。実は、2025年の調査で経済学者の85%が「減税は適切でない」と回答しました。なぜ専門家は消費税の減税に否定的なのでしょうか?そして、私たちの生活にどんな影響があるのでしょう?

専門家の多くは減税に反対

経済学者の調査結果

2025年5月、経済学者を対象にした調査で「一時的な消費税減税は適切でない」と答えた人が85%にのぼりました。「そう思わない」が57%、「全くそう思わない」が28%と、否定的な意見が多数を占めています。

減税の効果は限定的

大阪大学の恩地一樹教授によると、「消費税を下げても物価が大きく下がるとは限らない」といいます。実際に、海外の事例でも減税による物価抑制効果は限定的です。

なぜ減税を求める声があるのか

家計への影響

食品や日用品の値上がりが続き、多くの家庭が節約を強いられています。そのため、消費税を下げれば家計の助けになると考える人が増えています。

政治の動き

選挙が近づく中、野党は「消費税を下げるべき」と主張し、与党も一部で減税や給付を検討しています。こうした動きが世論を後押ししている面もあります。

収入別に見た減税の影響

低所得者への効果

収入が少ない人ほど、生活費に占める消費の割合が高いため、消費税の影響を強く受けます。減税によって生活が少し楽になる可能性があります。

高所得者にとっての減税

一方、年収が高い人は消費額も多く、減税による恩恵も大きくなります。そのため、減税がかえって格差を広げる可能性もあると指摘されています。

他の支援策の可能性

的を絞った支援の提案

専門家の多くは「一律減税よりも、困っている人に直接支援を届けるべき」と考えています。たとえば、低所得者への現金給付や、食料品の税率引き下げなどが挙げられます。

財政と物価への影響

経済対策に慎重な意見も多く、現金給付などは貯蓄に回って経済効果が小さいという声もあります。政府の財政状況も考慮する必要があります。

まとめ

- 経済学者の85%が「消費税減税は不適切」と回答

- 減税の効果は限定的で、物価や財政への影響が大きい

- 低所得層への効果はあるが、高所得層の恩恵が大きい場合も

- 専門家は一律減税よりも、的を絞った支援を重視

- 現金給付も経済効果には限界があると指摘されている

消費税は、医療や教育などの社会サービスを支える大切な財源です。だからこそ、減税には慎重な意見が多くなるのです。また、税のあり方は、企業活動や雇用にも大きな影響を与えます。どんな支援策が本当に必要なのか、自分の生活だけでなく、社会全体の仕組みと合わせて考えることが大切です。

家族と一緒に「税金の使い方」について話し合ってみましょう。