教育情報メディア「ACTIVE!」x 社会経済ニュースメディア「キッズノミクス」共同企画

大学の経済・経営学部を探検!

関西大学 経済学部長

榊原 雄一郎 先生【第4部】

※第5部は

教育情報メディア ACTIVE! に掲載しています。

はじめに

こどもと一緒に楽習する教育情報メディア「ACTIVE!」と社会・経済ニュースメディア「キッズノミクス」では、「好奇心を刺激する学び」をテーマに記事の配信に取り組んでいます。

今回は両メディアの共同企画「大学の経済・経営学部を探検!」と題した特集記事をお届けします。

今回は、関西大学経済学部の榊原教授をお迎えし、経済学部の学びの魅力やカリキュラムの特色についてお話を伺いました。

地域経済論を専門とする榊原教授に、都市の発展や経済構造の違いを通じて「広い視野で社会を理解すること」の大切さを教えていただきました。また、関西大学ならではの教育環境やゼミでの学び、学生たちの就職先の動向についても触れ、現代の学生が持つ課題や未来の可能性についてもお伺いしています。

進路選びに悩む学生やその保護者の皆さんにぜひ読んでいただきたいインタビューです。

インタビューにご協力いただいた先生

榊原 雄一郎 先生

関西大学

経済学部 学部長

地域経済論を専門とし、都市の発展や産業集積に関する研究に取り組む。東北大学で経済学を学び、関西大学にて長年教育・研究活動を行い、地域経済の視点から日本各地の都市や産業の動向を探求。学生に経済の面白さを伝え、広い視野を持った社会理解を促す教育に力を注いでいる。

就職活動の状況と

インターンシップ制度の課題

学生が就職する際に、いろいろな就職先があると思いますが、どのような企業に進む学生が増えているか、また学部長として指導されていることを教えてください。

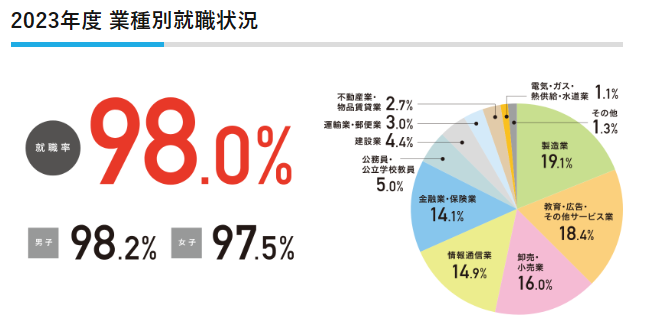

榊原先生:関西大学経済学部のキャリアデザインのページを見ていただけると、2023年度の就職率が載っていますが、就職率は90%後半で非常に高止まりしています。

私が関西大学に来てから一番大きく感じた変化は、金融関係への就職が以前と比べてかなり減ったことですね。

例えば、私のゼミからは以前、メガバンクの総合職だけで5人ぐらい内定をもらう時代がありましたが、最近は金融業界、特に銀行からの採用が減少しました。その一方で、新しい企業、例えばニトリや楽天など、勢いのある企業への志望者が増えています。また、コンサルティング業界に行きたいという学生も最近増えている印象があります。

金融に関しては、一般職の採用が減り、総合職の採用もここ数年で非常に抑えられています。今回のデータでは本学部の就職先として金融保険業の割合が14.1%ですが、以前は20%を超えることもありました。

一方で、インフラ関連、例えばNTT西日本や大阪ガスなどの企業は相変わらず人気が高いです。ゼミで内定を取った学生がいると周りから「羨ましい」と言われています。

また、最近の大きな課題として、企業の採用活動の開始時期が非常に早くなってきていることが挙げられます。学生たちは3年生の前半から既にインターンで忙しくなり、学業との両立がますます難しくなっています。

確かに、学生たちが学びに集中する時間を削られるのは大きな問題ですね。就活のプレッシャーが早すぎる段階でかかるのは辛いと思います。

榊原先生:このように、周りがやるから自分もやらなければならないと感じる学生が非常に多いです。

昔は3年次の秋に開催されるゼミのプレゼン大会までは学業に集中し、それ以降徐々に就活を始めるという学生が多かったですが、今では3年次の春学期から就活の0次募集としてインターンに行く学生が多くなりました。

インターンに行くから授業を休みますという学生は非常に多くなっています。学生には、まずは学業を充実させるという準備をしないまま就活に臨むことのリスクを理解してもらいたいですね。「周りがやっているから」という理由で学業よりもインターンを優先させてしまうと、結局「学生時代に頑張ったことはアルバイトだけです」という状況になりがちです。これでは、大学時代の本当に大きな機会を逃してしまうことになります。

さらに、就活が年間を通じてずっと続いているように感じる学生も多く、すでに内定をもらっている学生の話を聞いて焦るという悪循環が生まれています。

超早期選考のような「青田買い」のような状況は改善してほしいですし、財界でも就活の時期の見直しが話されてはいますが、まだまだ課題が多いですね。

学生生活と就職活動のバランス。これはぜひ取り上げたいテーマです。

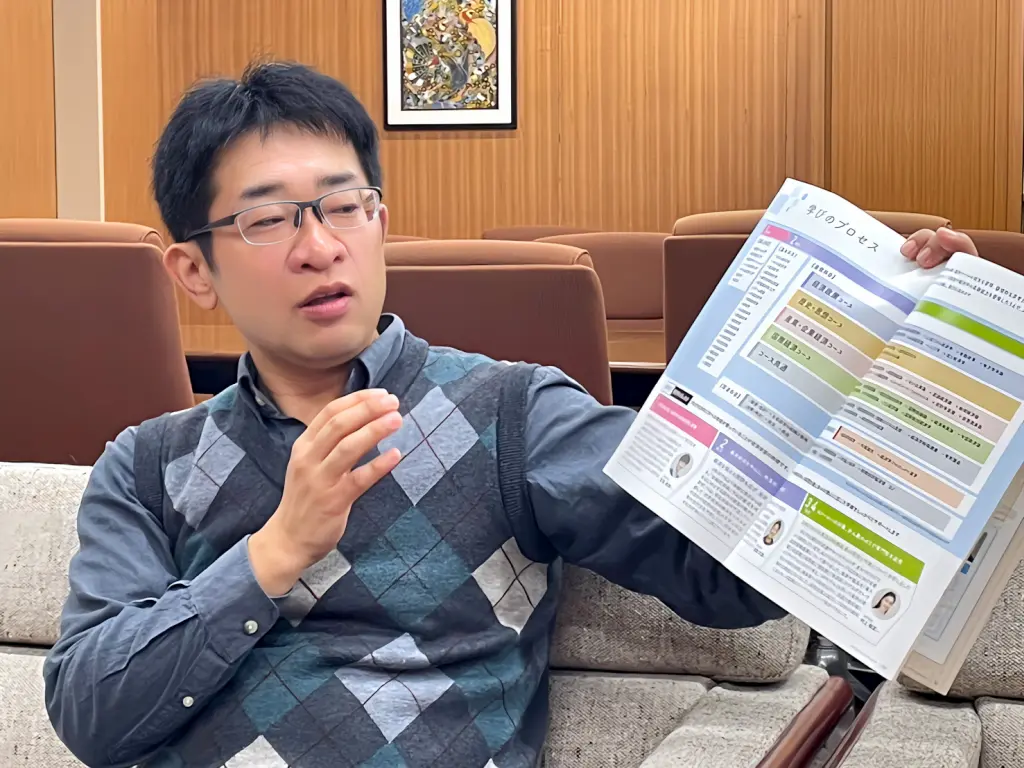

榊原先生:経済学部のカリキュラムでは、ゼミは3年生から始まります。このゼミをしっかりやった上で就活に臨むのが理想です。

とは言え、学生のインターンシップの考え方も変わり、学生たちからは「何社ぐらいインターンシップに行っておいたほうがいいのか」などと相談されることもあります。

数にこだわるよりも、学業と両立しやすい夏休みなどを利用したインターンシップへの参加には、大いに賛成です。むしろ「行ってこい」と学生にもすすめています。ただし、インターンに行く理由について、「なぜこの業種でこの企業でインターンをやりたいのか」といった部分をしっかり考えてから参加することの大切さも学生には伝えています。

せっかくインターンシップに参加するなら、「インターンで何を学ぶのか」という目標を設定するべきです。事前に業界研究をして企業がどんなことをしていて、どうやって利益を上げているのかを理解した上で、社員さんが何を考えどのように働いているのかを理解することもインターンシップでの学びの一つです。

関西大学 経済学部長

榊原 雄一郎 先生 インタビュー

※第5部は

教育情報メディア ACTIVE! に掲載しています。

インタビューにご協力いただいた大学のご紹介

関西大学

大阪府吹田市山手町3丁目3番35号

関西大学は1886年に創立された歴史ある総合大学で、大阪府に複数のキャンパスを構えています。幅広い分野の教育を提供し、社会で活躍できる人材の育成に努めています。豊かな学びと多彩な経験を通じて、地域社会に貢献することを目指しています。

関西大学経済学部は、基礎から応用まで幅広い経済学の知識を学べるカリキュラムを提供しています。ミクロ・マクロ経済学やデータ分析など多岐にわたる科目が揃っており、少人数制のゼミで実践的なスキルを磨く機会も豊富です。現代の経済課題に対応できる人材の育成を目指し、学生の自主的な学びをサポートしています。